| ||||||||||||||

為什麼人性會墮落?為什麼社會常有不同時代的苦難?什麼是博愛、什麼是 正義?這些縈繞我們心中永遠的提問,再一次被『以父之名』這部電影所激起, 我們會如何回答?如何面對心中這種盤根錯節的疑惑? 『以父之名』的背景是一個混亂的時代,一個終日混混噩噩的年輕人,由於 得不到父親的肯定,於是放縱自己的生活而當起小賊;結果卻在時代處境下莫名 奇妙變成英軍追補的狙擊手,莫名奇妙被自己愛爾蘭同胞當成英雄般協助逃難, 莫名奇妙被愛爾蘭共和軍領袖警告危及生命,因而莫名奇妙被迫離開家鄉前往倫 敦,也莫名奇妙地在倫敦變成炸彈慣犯而被判冤獄十多年。

原本只是單純的原罪造成的單純親情緊張關係,但是在時代的戲弄下,一切 都變成苦難的根源。只是單純對爆炸死亡的原始恐懼,可以變成英國群眾對無辜 人士的瘋狂陷構入罪;只是單純的生活叛逆,可以變為被妖魔化成冷血殺手的最 佳人選;只是單純的是非對錯正義性格,也可以變成冷血毫不留情的殺手心態。 沒錯,這就是社會上苦難的根源;因為人性的有限,所以產生原罪;因為種種盤 根錯節的原罪糾葛,所以產生苦難;因為產生苦難,所以人人尋找終極價值關懷 ,為自己尋求適合的道路。

在獄中,父親一貫的站出『博愛』的光輝,他不自怨自哀,不咀咒、不氣餒 ,鼓勵兒子。他只求無愧於心,只要自己不犯罪,環境加之的無辜罪名,全都在 對瑪麗亞的禱告中交託給上帝。這是愛,卻缺乏正義,兒子無法滿足,只能在父 親的虔誠禱告中予以嗤笑。兒子問:為什麼父親總是在他犯錯時出現?這正是因 為父親的愛,不願意兒子犯罪,而主動涉入兒子的各種生命錯誤選擇,同時卻也 無法同理體會兒子真正需要的心理支持。 這時出現了真正的炸彈犯,他擁有完整的正義性格,勇於承認自己所做所為 ,直指男主角全家的無辜,並且立刻成為男主角的保護者。他一開始就以打架宣 告他絕不屈服於社會壓迫,並且以冷酷無比的炸彈威脅讓獄中老大為之膽寒,因 而使獄中愛爾蘭人得到尊重與保護。這種完美無比的正義典型深深吸引了男主角 那顆身受冤屈而冷望正義的心,他成為炸彈犯最得加的助手,策劃整個監獄的示 威運動。一時間,滿足正義熱情的靈魂,是否得到終極值值的滿足?

男主角重新發現了父親的博愛,他無法讓自己的正義熱情發揮到即使殺人也 能冷靜的極端,只能重新尋求與正義相反的出路 ── 博愛。兒子與父親重新對 話,重新發現父親的愛,重親理解父親是如此的有限,所以愛的表現也無法完全 ;無法完全的愛使兒子不滿而心生叛逆,這是人性普遍的誤會;現在透過兒子對 正義的全新評價,博愛重新回到兒子的心靈。 然而博愛也不是簡單的答案,父親死了,而且是死在堅不認錯的警政人士之 瞞頇處置中。原本可以保外就醫,卻堅持他們是危險份子而拒不交保,終於導致 父親的死亡。父親過去了,博愛的典型也過去了。終究,面對一個偏差的社會處 境,博愛也不是一個完整的答案。

面對博愛與正義皆不能完全解答的處境,人應該如何自處?男主角有幸被一 位有良心的律師加以救助而出獄,出獄的理由是非常妥協的「女王特赦」;如果 他堅持正義,他可以選擇「除非重新審判有關人員,否則絕不出獄以示抗議。」 ;如果他堅持博愛,他也不必在人群中宣稱一定要洗刷父親的冤名 ── 他可以 成為默默關心別人的善心人士,這是走向博愛而無正義的極致。很明顯的,電影 最後提供我們一條可能的出路:兒子出獄了,不是為了「罪名洗刷」的正義而出 獄,而是為了對父親的愛 ── 因為對父親的愛,絕不容許父親身受冤名,所以 要致力於冤案的平反。也就是說,生命值得生存的依據,是愛;而生命值得燃燒 的表現,是正義。 電影最後告訴我們社會的苦難永遠無法公平賞罰,失職人員無一受到處分, 冤名仍無徹底洗刷。世事就是這樣的,不完美的社會,不完美的個人。完全的公 平只存在人心,不存在現實。 這部電影帶給我最大的感動在於男主角經歷社會苦難中博愛處境與正義處境 的洗禮,他找到的出路絕對不是唯一,他可以選擇堅持不出獄直到平反,也可以 選擇從此做一個像父親一樣的沉默善心人士;無論他選擇什麼,我們都會看到一 種成熟 ── 經歷過愛與正義之兩難後的成熟,而面對不完美的社會與個人。

台灣是一個充滿苦難記憶的社會,種種博愛與正義的兩難提問持續發生在各 種社會處境;這種二元張力一直是意識形態的根源,往往使政治選舉不是看到政 策討論而只看到私德攻詰,民主制度不見社會制衡而只見悲情意識。當愛與正義 的二元張力不是放在同一直線,而只是用博愛要求對手放棄悲情,用正義縱容自 己打壓不同主張,那就只能造成社會更不完美的存在了。 可惜中國文化顯然缺乏對愛與正義兩難的深切體認,從台灣或大陸的電影看 來,談到社會苦難的電影,如『悲情城市』、『無言的山丘』或『大紅燈籠高高 掛』,中國人對於社會苦難的感受,總是以一種歷史自然的愁思去超越,也就是 看著事件過往如同歷史的自然滾進,最後終究是一場空與幻滅。愛與正義的二元 張力選擇何以在我們的文化中如此缺乏,是中國人早己超越了愛與正義的二元張 力?還是中國人過度樂觀於用歷史自然的幻滅感超越社會苦難? 每當我看到中國文化在藝術人文上表現的超越逍遙與在社會環境上表現的陷 溺僵化,我總是深信,愛與正義兩難這種普遍存在人心的張力吶喊,我們需要更 進一步的解決;正如我們期待自己解決『以父之名』男主角的處境,而不願自己 成為警政人員的一角。 (本文作者為國立中正大學心理研究所博士)

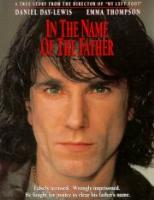

•丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis) •艾瑪湯普森(Emma Thompson) •彼得普斯特李威(Pete Postlethwaite) |

|

|

|

版權所有,請尊重著作權。 Copyright 2000 信望愛資訊中心 All Rights Reserved. |