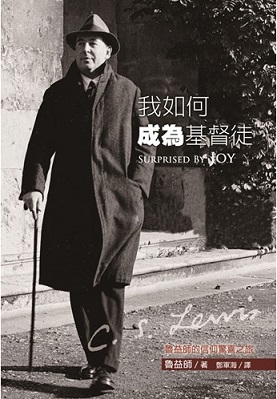

作者 鲁益师(C.S.Lewis) 2020.01.05

我读了柴斯特顿的《永在的人》(Everlasting Man)。我头一次看见, 基督教所勾画的历史轮廓,在我眼中彷佛有了道理。不知怎的,我想方设法不被撼动得太厉害。你该记得,我之前认为,尽管柴斯特顿是尚在人世最有分辨力的人,但「他的基督教除外」。

现在我确信,我那时也在想——当然没说出来,付诸言辞就会暴露出是胡说八道——基督教本身很合理,「除了其基督教」。不过我不太记得了。因为刚读完《永在的人》不久,就有一件更让我瞠目结舌的事情发生了。

一九二六年初,我所认识的无神论者中间最强硬的那个,来到我房间,坐在火炉另一边,说福音书写的是确有其事,其史实证据实在确凿地令人惊异。「真是怪事,」他接着说,「弗雷泽关于殇逝之神(Dying God)的那些材料,也是确有其事。真是怪事。还真像是曾发生过一样。」[1]为理解这事的摧毁效果,你需要了解一下这个人(他肯定从未对基督教表示任何兴趣)。

要是他,这个犬儒中的犬儒,硬汉中的硬汉,都不「安全」 ——我还是得用「安全」一词——那我该何去何从呢?难道就没脱身之路了?

现在看来怪就怪在,上帝在迫近我之前,事实上,还是给了我一阵子完全的自由选择。在某种意义上如此吧。我坐在巴士顶层,去黑丁顿山。没有言辞,(我想)甚至没有意象,有个关于我自己的事实,不知怎地就摆在我面前。

我意识到,我正在遏制某样东西,或正在将它拒之门外。或者这么说吧,我穿着某种僵硬的衣物,就像紧身衣,甚至盔甲,好像我是只龙虾。我感到,在那时那地,我被赋予了一个自由选择。

我可以开门,也可以关门;我可以解甲,或继续穿着。没有哪个选择,作为义务而呈现面前;也没有威胁或应许,附着在哪个选项之上,尽管我知道,开门或脱去盔甲,后果不堪设想。选择彷佛就迫在眉睫,却出奇平静。驱动我的,并非渴望,也非恐惧。

在某种意义上,没有任何东西驱动我。我选择了开门,解甲,松手。虽然我说是「我选择」,但那时好像真的别无选择。另一方面,我没有意识到任何动机。

你或许会争辩说,我不是一个自由主体,不过我倒更愿意认为,跟我此前的绝大多数举动相比,这次最接近完全的自由。必须或许并不和自由对立。一个人最自由的时候,或许不是自我驱动之时,而是在他只能说「我就是我的行动」(I am what I do)之时。这时,在想像层面泛起余波。我感到自己彷佛是个雪人,终于开始融化。从背部开始融化——一点一滴,很快就是涓涓细流。

——摘自《我如何成为基督徒》〈第14章 将死了〉

[1]弗雷泽《金枝》集中探讨了世界各地「神的死亡和复活」(the Dying and Reviving God)的神话,得出结论说,所谓神的死亡和复活,不过是冬去春来的季节轮回,是人将自然节气神化的结果;至于围绕神的死亡和复活所进行的一系列祭祀崇拜,则是一种原始巫术,是为了促进农业丰收。在弗雷泽的理论框架中,人类社会经过了巫术、宗教和科学三阶段,耶稣基督也是一个典型的近东「殇逝之神」(Dying God),一位丰饶之神,植根于原始巫术,其受难和复活也是为了促进农业丰收。

●欢迎参观《哈啦读书心得》哈屁股与阿祥的部落格

![]() about 【出版人的针孔照相机】专栏主要写手:应仁祥

about 【出版人的针孔照相机】专栏主要写手:应仁祥

再也不能看见

柴斯特顿——欢笑的先知

关于爱情

转寄

转寄 站内文章搜寻

站内文章搜寻