作者 黃瑞怡 2014.01.26

大多數孩子都會對動物著迷吧?百年來,即使與自然界漸行漸遠,居住都會中的人,依然常在影音書報裡聽聞蟲魚鳥獸。動物有的性格單純,有的卻在人類萬花筒般的想像裡添了多面性格;好比說到熊,孩子聯想到的是床頭邊可愛的毛絨絨玩具熊,還是森林裡八丈高的龐然猛獸?不同的家庭,因動物說起不同的故事。

老大典兒與我,曾經夜夜獵熊去,這或許算得上我們私密的家族傳奇?

典兒三歲時,我懷著小曦,因種種早產跡象,必須遵照醫囑,暫時離開教職,歸家安胎。春夏之交,窗外蝶戲蜂鬧,我卻大門不得出,樓也不許下,每週唯一一次離家是上醫院作檢查。在自家臥房老老實實躺了六週,七月中那次例行超音波,醫生臉色忽地凝重,緊急移送病房,那時,離預產期還有四個多月。醫療團隊想方設法,要延後胎兒出世時日。一位老資格護士看出我驚惶不定,彎身對我說:「胎兒在神造的母親子宮裡呆一天,勝過在人造的先進保溫箱裡呆三天!妳要定心!躺越多天越好!」

絕大多數準媽媽只需與醫院有幾天交集,我卻別無選擇地在產房裡落地生根,也別無選擇地在典兒日常生活裡缺席。盛夏的南加州陽光燄燄,丈夫每天安內攘外,曬得如黑炭。傍晚他到幼兒園接了典兒後,車潮中趕往醫院,我們一塊兒吃簡單晚餐。接著典兒撥開五顏六色的監測管線,使勁蹭上高高病床,等著我給他說故事。

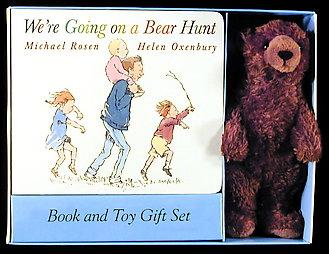

那陣子,典兒最愛是一本英美傳統歌謠改編的小小圖畫書——《我們要去捉狗熊》(We're Going on a Bear Hunt),英國桂冠詩人羅森(Michael Wayne Rosen)與金獎畫家奧伯里(Helen Oxenbury)的作品。

天朗氣清,爸爸帶著一家四口兄弟姐妹,要出門獵熊去啦!一路上經過草原、急流、泥沼、黑森林、暴風雪,重複又重複的辭兒是:「上面飛不過,下面鑽不透。天啊,只好硬著頭皮向前走。(We cannot go over it, we cannot go under it, we have to go through it!)」故事裡充滿了動作、步態的傳神描述,以及幽默的語句和音律,典兒樂在其中,很快瑯瑯上口。幾乎夜夜要唸上幾回。回家前,總跟我說:「媽媽,明天再讀給我聽?」

夜裡產房總比白天更冷清,空蕩袍子下冷氣鑽進鑽出,身邊儀器嗡嗡運轉,哼不出安眠曲,遙遙窗外一片黑,聽不見星語。從來以為自己閒散喜靜,等到結實躺下後才知道還算不上植物;身子不動,心思意念亙如萬馬奔騰,在時間草原上東奔西跑,將睡意趕得無影無蹤。時鐘快轉不了,分分秒秒走過,走過對腹中胎兒的擔憂,對醫療程序的惶惑,對假性陣痛的忍耐,對丈夫勞累消瘦的不捨,對稚齡典兒的牽掛……除了經文,書裡句子常常在我耳邊繞:“We cannot go over it, we cannot go under it, we have to go through it!”就這樣捱到夜盡天明。

在醫院裡乖乖躺臥的我,還是個新手媽媽;看不到親子路的下個轉彎,算不出曦兒將在中秋前提早來到我們中間,聽不到上戰場的號角已經在遠方山頭吹響,望不到前頭路程還有多少高山低谷風霜雨雪等著我們……。當典兒暖呼呼的身子靠著我,胖嘟嘟的指頭翻著書頁時,我渾然無覺不久後,學校老師會開始一天又一天,一季又一季地報導他在學校裡情緒與人際行為的脫序。在沒有地圖的教養特殊兒旅程裡,當情況一塌糊塗,我想掉頭而去,或抄捷徑找救兵時,典兒稚拙的童音又會在耳邊響起:“We cannot go over it, we cannot go under it, we have to go through it!”

究竟,我們這十年走過了什麼?

草原是每天的平常生活;或有翠綠碧毯、野花點綴,但也少不了嗡嗡蚊蠅。就像面對醫院天天單調的伙食,其後孩子日復一日食衣住行基本需求,生活中新鮮感好容易被熟悉感取代,熟悉感又慢慢磨損成無聊感,而日出時草原依舊在眼前開展。我知道草原磨練我和另一半的耐心,但耐心需要知足相伴,才不會遇見草叢深處抱怨連連的蛇。

急流可說是日常生活裡或大或小的突發狀況:平靜幾日,突然開始假性陣痛,值班護士奔波的腳步踩在繃緊的神經上;或是孩子上學後,才翻開靈修書,電話突然響起,學校希望我儘快趕到……。一位家有自閉兒的母親曾說,接過幾回壞消息之後,每次電話鈴響都像憑空掉下麻布袋,你顫慄著打開,即使這回袋子裡裝著鑽石,呼吸仍因恐懼急促,想著響尾蛇會不會從袋底鑽出咬你一口?

溪流湍湍,踩進多少次都不會習慣水的冰冷,何況踏腳石可能滑溜,中流可能遇上漩渦——我發現過河需要操練奇異的平衡;得全神貫注、分秒儆醒,同時得靈魂深呼吸,在祂裡面全然放鬆。

泥沼就像是每個父母親都想為自己和孩子避開的爛泥巴。但只要人有軟弱、有罪性,就時不時會失腳踩入自己或親人的爛攤子,舉步唯艱,還濺了滿身泥漿。在泥濘裡,人的第一反應常常是彼此指責;孩子家裡行為偏差,孩子學校裡闖禍,孩子哭鬧沒完沒了……。這些豈非完全不折不扣反映對方的遺傳基因、個性、原生家庭?我們指著親密家人:「都是你!」的同時,泥巴在自己身上乾了,留下難堪記號……。圖畫書裡,一腳高一腳低踩過泥沼的家人,手裡提著自己的鞋襪,目光都向著前方,不是嗎?要穿過困窘泥塘,得先脫掉自己的鞋子、自己的成見驕傲,收斂彼此指責的指頭,重新調整全家腳步與方向。

黑森林常是容易讓人迷路走丟的地方。親子旅程不是輕鬆的單日遊,在廣大幽深的森林裡,領隊爸媽有時也會起爭執,究竟該向左還是向右?週末要出門訓練孩子生活技能,還是留在家裡避開出岔時旁人異樣眼光?要先作語言治療還是行為治療?要堅持留置公立學校還是嘗試在家教育?何況當孩子漸漸長大,不再需要父母褓抱,不再希罕父母提攜,跑得飛快的腳,一溜煙就可能跑上叉路,好奇的眼目,遠遠看見鮮艷的薑餅屋……。暗影幢幢,野獸伺機而動的林子裡,什麼是我們腳前的燈?靠爸媽自己,幾天的路程有可能變成幾年,甚至於永久分道揚鑣(北美特殊兒家庭父母離異比例遠超過一般家庭)。黑森林因此是測試我們裡頭向光性的地方,更是見到真光就得緊緊跟隨的地方。

暴風雪不是天天颳,但撲天蓋地而來的災難,超越區區人力,威脅著摧毀全家。典兒進入小學後,我們經歷過學區制度上對此類特殊兒的疏忽錯置,也經歷過家庭財務因環境經濟因素引發的艱難;才體會到父母親最深的焦慮,來自大難臨頭時,會不會保護不了孩子?風雪裡我們緊緊握住彼此的手,將孩子圈在圓中,然後作些什麼呢?除了禱告與等候,似乎沒別的可作了。只有當暴風雪過後,我們筋疲力盡躺在藍天下,嘗試伸展自己都還完整的手腳,數數身畔親密家人,一個也不少,才更深明白,恩典多奇異,竟拯救我們這些一無所是又一無所能的人!

《我們要去捉狗熊》故事末了,有個爆冷門的反高潮;全家好不容易鑽進了狹窄陰暗的熊洞,與大棕熊面對面相遇,誰能把熊獵回家呢?還是……?意外挫折裡,這家人還是一家人,躲進溫暖被窩裡時,一個也不少!

生活裡,我和丈夫與孩子們,也少不了驚嚇、挫敗,甚至落荒而逃的經驗。我慢慢領悟,對一家人來說,誰成為獵熊英雄,並不是最重要的,最重要的是我們在笑聲、哭聲、拌嘴聲中,依然牽著手往前走;在每一天面對生活的高低起伏,少不了的磨擦與原諒,再磨擦與再原諒後,一天盡頭,我們學習將怒氣與恐懼的惡熊關在門外,我們的心,鑽進同一牀被窩。

從典兒和我頭一回「獵熊」到如今,十年過去,當初得踮腳使勁爬上醫院病床的小娃兒,倏忽成了與我齊頭的少年。常常覺得不可思議,典兒在草原、急流、泥沼、黑森林、暴風雪般生命過程中,在與亞斯伯格症共舞的蹎躓旅程裡,持續著對書的熱情。就像他最近閱讀的當代經典《偷書賊》裡的主人翁莉賽爾,從認字到自主閱讀,與文字親近的過程就是她成長與成熟的經歷;孩子在書頁翻動中展開心智、想像、情感的翅膀,在字裡行間吸取靈魂花蜜。當周圍環境烏雲籠罩,孩子的心在文字祕密花園裡默默茁壯。

閱讀,不只開擴了典兒內在現實;原本非常不善解讀情緒,也不容易以口語表述心情的典兒,卻嗜讀刻劃人性的各類型小說。閱讀讓他淵面黑暗的情緒世界有了光,有了表達的模仿對象和語言。當他慢慢地從私密角落探出頭來,我倆也開始有了更多深層交集。他幼時的床邊故事,是白天暴雨後的小小避風港。長大後關於書的對話,則是青春期驚濤駭浪之上的橋,讓我們持續關注彼此。很早就發現,媽媽和小孩若彼此懷怨在心,是沒法子好好說故事與聽故事的。我們對閱讀的共同熱情是燒不壞的真金,在關係緊繃時依然閃閃發光。為我們分享過、爭辯過、傷懷過、捧腹過的每一個故事深深感恩。

入秋時傷風臥床休息,典兒走進臥房,手裡拿著一本封面泛黃小書,青春期低沈的嗓音響起:「媽媽!看我找到什麼? 要不要我讀給妳聽……」

《我們要去捉狗熊》

《我們要去捉狗熊》

原文作者:羅森(Michael Wayne Rosen)

繪者:奧伯里(Helen Oxenbury)

●本文摘自《校園》雜誌(2014/1、2月號∣56卷∣No. 1)

與孩子一同編織故事

被綠巨人吞噬的孩子

被綠巨人吞噬的孩子

轉寄

轉寄 站內文章搜尋

站內文章搜尋