宗教信仰对人生与社会是否有意义?一位物理学者的观点

这篇文章是改写于一个邀请演讲的内容[1]。但不可否认的是,当看到这个主题时,笔者还真的呆滞徬徨了一段时间:如果这个主题真的只是要问「是否」,那答案当然应该是肯定的(至少政治正确)[2]。只是此主题显然还至少包含了四个更为重要的概念:宗教信仰、社会、人生、与意义;若单以学术领域来分类,约略分别属于宗教学、社会学、心理学与哲学等范围。身为一个物理学者,面对这几个与科学看来都非常遥远的学问,如何可能提供虽然另类却又不失分寸的观点呢?为此笔者思索许久,将以三种跨领域连结的思考角度来说明三种不同类型的回应:(1)新型态的人性挑战、(2)新人文主义的回应、与(3)新科学哲学的类比。希望提供给对这个古老的题目仍然带着新鲜盼望的年轻学子有不同面向的反省。

◎意义的厘清:内在目的与外在关系

首先,我们或许可以先从物理学的角度来重新理解这主题中的几个面向。「社会」这个概念本身就有着空间的展延性,代表所关注的不只是局部而是整体;同时,「人生」这个概念显然也不可缺少时间上的延续性,绝非只是某些暂时的现象。而「时间」与「空间」正是我们所有物质存在的范围,也是物理定律描述这些物质现象时所最倚赖的直觉经验。因此从这个意义上来说,我们也能同样地认为「人生与社会」也正足以描述我们每一个人所存在与活动的世界。

但事实上,时间与空间所赋予我们的并不只是一个存在的「容器」或「范围」,也决定了我们所思考的模式。在十八世纪德国哲学家康德的《纯粹理性批判》中,其第一部分的「先验感性论」正是处理时间与空间的哲学意义。他认为这两者是纯粹先天(不需要经验来证实)关于内在与外在的直觉,是使得先天综合判断(synthetic a priori judgments)[3]之所以可能的原因,也就是一切数学与自然科学的无法脱离的基础

藉着这样的类比,或许也更能帮助我们了解,当我们要判断某件事物是否有「意义」的时候,其实也自然是在「人生与社会」的架构中所了解的。也就是说,「意义」其实也同时包含着内在与外在两个意涵:就内在而言,意义含有「目的」的概念,让我们知道所指涉的事物「为何」会如此这般;就外在而言,意义也包含「关系」这个面向,让我们了解该事物是与其他的事物有何种关联性。例如,如果一个人说这个礼物对他很有意义,通常代表他很看重送礼者精心挑选的美意(目的)或者此礼物帮助他联想或应用于其他人事物(关系)。因此,我们的主题最后所要回答的,不只是宗教信仰「是否」对人生或社会有意义,而是「如何」在内在目的或外在关系上让后者有更丰富的内涵。

◎第一种思考角度:新型态的人性挑战

在人类历史上,科学或科技的发展大多数时候是带给当代人们新的观点或增进生活的便利,因而在经费上得到不同于其他学科的待遇,得以在过去两百年中不断突破进步。但是自从二十世纪的核能科技以来,其他诸如生殖医学、社群网路、以至于正在发展中的人工智慧与物联网等等,似乎在带给人生活便利没有多久,就马上让人发现其存在的潜在问题,以致于将来继续发展的结果恐怕将带给人更多的忧虑而非喜悦。以下笔者以多年前曾轰动一时的真实新闻为例:

一对住在美国华盛顿特区市郊的女同性恋伴侣,Candace McCullough 与 Sharon Duchesneau,希望透过人工生殖生下她们的孩子。但此新闻特别的地方在于,这两位女性都是失聪的,却认为聋人的世界与文化非常美好完整,是一种值得骄傲的文化认同而非残疾因此她们希望她们的孩子也是与他们一样听不到声音,可以一起享受这无声世界的美好。为此,他们积极找寻到一位家族中五代都有聋人的精子捐赠者,因而「订制」了一个天生失聪的孩子。整件事经媒体披露后(华盛顿邮报2002年以”Ensure Deafness”来下标),引起轩然大波・・・ 多数人对此决定表达反对,认为这对伴侣没有权利决定一个未出生孩童的人生,特别是以一个残疾的方式进入世界。但当事人却认为他们的决定也是出于对孩子的爱与期待,与那些希望自己孩子生下来更聪明或更美丽的父母并没有任何实质的不同。[4]

虽然这个议题并非与物理直接相关,但明显地是因为生殖科技发展所来的新形态问题,是五十年前所完全无法想像的情形。这类型(包括生殖医学、社群网路、人工智慧与物联网等)的科技发展将社会(文化)、人生与哲学意义相连接,使得人类很难马上判定是否真的带来实质利益或是真的合乎道德的期待。其他的例子包括因为社群网路兴起所产生的虚拟人际关系问题,人工智慧所带来对文化艺术创作的影响,与物联网发展所造成生活习惯的彻底变化,物我难分。因此更准确地说,此类型问题不只是在「该不该作」或「为什么作」的伦理学问题,而是更逼使我们要需要面对「人是甚么?」的形上学问题,也因此与宗教信仰有着无法切割的关连[5]。

◎第二种思考角度:新人文主义的回应

虽然二十世纪这些新科学技术的发展带来了一些对哲学根本问题的挑战,但仍有一群科学家不但不认为是反省检讨的时候,反而是更要推动在这类思想上的全面改变。最近二十年来因为演化生物学的发展,西方学术界已经开始更有组织的推动所谓「新人文主义」的运动:也就是以泛决定论物质科学的方法论为基础,重新回应或解释人文社会学科中的基本假设或问题,建立一个具有实证科学基础的关于「人性」的理论。这一批科学家藉由结合认知神经科学、心理语言学、以及生物社会学等跨领域科学毫不客气地提出模型来解释包括「团队组织」、「利他行为」、「艺术创造」、「宗教心理」等等人文社会议题。他们认为人没有非物质性的灵魂(如果有的话,也只是一种派生(emergent)的现象),只是一种较为复杂的生物存有,没有物质以外在本体论或目的论上的存在意义。

笔者以Steven Pinker为例,他是是举世闻名的认知科学家暨心理语言学家。他说「我相信在博学知识和知识分子中间流传着一套类似宗教的人性论,这理论包含一套关于心灵如何运作的假社以及靠这些假设维系的价值观。这理论有三部分,其一是「空白石板」说,认为人们并无与生俱来的禀赋或气质,心灵完全由环境影响生成的。其二是所谓的「高贵野蛮人迷思」,主张邪恶的动机并非与生俱来,而是由腐败的社会制度引起的。其三则是所谓的「躯壳中的灵魂」说,主张人类最重要的一部分适合我们的生物性无关的,他们能够有经验,能够作抉择,是不能用生理结构或演化的历史解释。但这三种说法越来越受到来次研究心灵、脑部、遗传基因和演化的科学所挑战。这样的说法仍受到支持,原因在于他们在道德和政治上所起的提升作用,而不是有甚么实证的理由。」[6]

由此可见,这些「新人文主义」的学者认为目前的科技发展对我们生活或伦理的影响还只是表面的。当科学将其研究对象转向人的大脑结构与心智现象时,我们会发现其实生理或可控制的物质因素比我们所想像的更多地主宰了人类的思想与行为。人文学者传统上想藉由灵魂的自由来肯定的人性尊严,但这可能只是自我安慰的政治正确(不忍搓破真相)。因此对人生的意义或存在若有甚么「不舒服」之处,恐怕最可能的还是来自演化的缺陷,甚至可能透过后天的基因工程来修复。最后,既然「人也不过只是一种物质定律所主宰的生物」,其生命的意义就只有外在与其他万物透过科学定律所连结的「关系性」意义,没有任何内在「目的性」的意义[7]。

当然,这种「新人文主义」其实更可以说是一个披着人文主义羊皮的化约论。但与传统的唯物论不同的是,这些科学家学习以比较温和承认人性与心智仍有许多我们还无法了解的部分;即便最终都是物质或遗传方面的因素,也并不代表可以简单地化约。但从人文主义的传统来看,这样的「善意」还是无法回避问题的本质,即便是他们当中对科学最为友善与肯定的一员。以跨领域的宏观历史论述闻名的犹太历史学者哈拉瑞(Yuval Noah Harari),在其着名的《人类大历史:从野兽到扮演上帝》一书中浏览了人类如何从猿猴演化为智人,发展出农业与各类文明,最后以科技能力改造环境、甚至让人与机器连结,彷佛扮演了「上帝」的角色。但在全书的最后一段,他却重新以历史学家特有的反省思维为这样的演进表达出深层的忧虑:「虽然现在人类已经拥有许多令人赞叹的能力,但我们仍然对目标茫然,而且似乎也仍然感到不满足・・・拥有神的能力,但是不负责任,贪得无厌,而且连想要甚么都不知道,天下至险,恐怕莫此为甚。」[8]

◎第三种思考角度:新科学哲学的类比

除了以上两种分别是悲观与乐观的思考角度,笔者认为还有另一类型的方式是从物理科学的思维模式开始,透过思想类比[9]的方式来提供不同的观察面向。为要解释这部分,笔者需要先简略介绍一下关于爱因斯坦的相对论。

前面有提过时间与空间是物理科学研究中所最重要基本直觉概念,甚至是哲学上先天综合判断的基础。但是自从十七世纪的科学革命以来,现代物理学家并未投入这些哲学性的思辨,只是关注于其测量方式或测量结果之间的关系。其中爱因斯坦在1905年提出的狭义相对论划时代的革命之一,让我们知道两个相互运动的座标系之间,其互相量测的时间与空间数值(当然也包括所有其他的物理量)是有所相对性的。只是这些相对性却可以藉由一个确定的数学公式(罗伦兹变换)来作转换。也就是,虽然量测到的物理量有所不同,但彼此间却有确定的关系来对应,含蓄地保证某种绝对的存在,例如光在真空中的速度(惯性座标系内)。

到了1916年,爱因斯坦进一步完成了广义相对论,指出时间与空间不但因着观察者间的相对运动有所不同,更会因为重力而产生弯曲。此想法彻底颠覆传统牛顿力学认为重力是来自两个物体间的作用力的概念,而是以整个时间与空间的扭曲来解释重力的现象。这个结果意味着,重力场可以类比于一个不断加速中的座标系统(例如绕某个圆心作圆周运动的人),座标系统中每一个物质都会感受到「假力」(离心力)的作用。这使得住在山脚下(重力场强)的人会发现其时间流逝的速度会比住在山顶上(重力场弱)的人慢(当然,其差异极小以至于仅能靠最灵敏的原子钟所测量)。事实上,这理论已经被许多天文观测所证实,甚至也应用于如GPS卫星的时间校准上面。

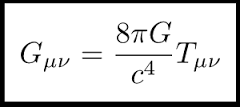

图一:广义相对论的爱因斯坦方程式。它是以二阶张量(Second rank tensor)的形式表达,左方(Gμν)是描述时间与空间的弯曲程度,右方是一个常数(G是重力常数,c是真空中的光速)乘上质量与能量场的密度(Tμν).

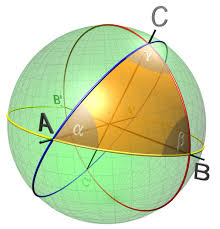

从数学上来说,广义相对论中的爱因斯坦方程式可说是物理学史上最美妙却又最复杂的公式。从美妙来说,它右边是重力来源,左边是时空弯曲的程度,实在难以再简化;从复杂来说,这个二阶张量其实有4×4共16组联立的偏微分方程,除了极少数的情形以外是没有解析解的(也就是说,难以用我们所熟知的函数来表达,只能用数值计算)。这里所谓的「时空弯曲」可以约略用球面上非欧基里德空间来说明:虽然在时空中的某个局部来看,一切都是平的,是「自然」的(也就是我们所熟悉的欧基里德几何,三角形内角和都是180o),但如果延展到大半个球面,我们就会发现从北极到赤道上两个点所形成的曲面三角形,其内角和其实总是大于180o。这代表我们可以藉由测量所存在的时空当中的物理现象来决定出这个时空的「弯曲」程度,其来源就是指向一个质量(或能量)的不均匀分布。

图二:球面上的三角形ABC,其内角和α+β+γ显然大于180o。但是我们要注意,对这个球面而言,最重要的一点,球心,却不在这个球面上。如何藉由局部的曲率性质来描述整体的形状,正是非欧基里德几何学的特色。

回到我们所熟悉的社会与人生,看看我们四周,会觉得一切都是那么顺利,平常,完全没有意外,也完全可以预期,是个「平坦没有弯曲」的世界吗?还是说我们必须承认如社会学者所提醒我们的,这世界仍有许多不公不义的制度;又如古往今来的诗人所吟唱的,人生总有许多难解的悲欢离合。但诡异的是,我们却又常在这样扭曲的世界里看过不少人性的光辉或彷佛来自永恒的盼望,正如这次桂冠奖讲座的主题,「向惘」,所暗示的矛盾情结。虽然这些的感受在不同的价值观中可能会有不同的解读,但倘若可以将社会类比为空间、人生类比为时间,不同的生命价值观或生存环境也就只是不同的物理座标系,却仍可能反应出同一个事实:问题的根源不只是时空(人生与社会)之中不同个体间的关系(如牛顿力学所认为),而是说这些时空(人生与社会)本身就已经是扭曲的,才造成我们目前广泛难解的现实。

因此,这个科学哲学上的思想类比重点已经不在于这个方程式该如何写或如何解,而是提醒我们不能只在时空的现象界来处理,还要有另一个高于现象界的「维度」来俯视我们的人生与社会。只是这种「维度」所指向的并非在时间(人生)或空间(社会)之中的存有,可能反而像是如同图二所示,是在那球面(由人生与社会所构成)以外,可能只有信仰才能达到的区域。

◎结论:宗教信仰提供人生内在目的性的意义

如果回到起头所提到,那对同性伴侣「订制失聪」的案例,我们就会发现这个因为新科技所带来的挑战,核心问题并不在于知识论或伦理学的层次,而是在哲学本体论上的挑战。因此,这部分的困扰其实也不能简单地被新人文主义的思想所处理。毕竟如果人类本身就只是一些物质,透过演化所产生的生物,订制失聪与订制天才本身只有生存能力上的差别,而无道德价值或本质上的不同。

面对这种科学与人文之间的尴尬冲突,或许我们可以选择从以上的第三种思考角度来思考,将科学思维哲学化,因而放在一个思想类比而非终极主宰的角色。此时,我们发现其实人生与社会中这些「弯曲」、「迷惘」或「盼望」等(不管是否是因为新科技所出现),本身就是逼使我们面向那个超越经验世界的存在维度。这不仅是利益冲突或是价值取向的问题,而是关于「人是甚么?」或「人生的意义?」这个在新人文主义想要以「科学」来掩盖,却在我们内心无法回避的问题。

或许宗教信仰的意义,就在此可以被凸显出来。因为,科学知识与人文社会知识一样,都只是告诉我们人类与物质世界、与他人或者与自己的种种外在性的「关系」(如人是如何由物质构成,如何与他人互动等等),但这些却无法满足我们对于人生的意义另一种「目的性」内在需求。而宗教信仰本身,就是要为我们这个充满扭曲的人生(时间)与社会(空间)中,指出可能的超越方向。因此,宗教信仰对人生与社会不但有意义,而且是提供其内在目的性的意义,因而可结合科学、人生与社会,使生命更为完整丰满。但是当然,我们也需要谨慎地承认,并非每一个宗教信仰都能够与科学或哲学有这种批判性的互补,或是都能够提供足够丰富的内在目的性满足。以上的思想类比因此也可以作反向应用,在未来科技发展的世界里,为宗教信仰的界线提供了一个从科学哲思而来的善意观点,例如:一个宗教如果「只有」使人心只关注于现世的利益(例如信XX就可得钻石或房子),无法从现实的不满中指出超越性的盼望,恐怕也只沦为社会文化的附庸,在科技发展的未来不再有引领人心的能力。

最后仅以印度诗人泰戈尔(1913年诺贝尔文学奖得主)的一篇诗篇与读者分享。他以这朵花比喻自己,其目的是为供献给那超越者而存在,因而勇敢地面对生命的挑战:

摘下这朵花来,拿了去罢,不要迟延!

我怕它会萎谢了,掉在尘土裏。

它也许配不上你的花冠,但请你采折它,

以你手采折的痛苦来给它光宠。

我怕在我警觉之先,日光已逝,供献的时间过了。

虽然它颜色不深,香气很淡,请仍用这花来礼拜,

趁着还有时间,就采折罢。

―― 泰戈尔《吉檀迦利》

[1] 笔者于2017/3/9因中华福音神学院曾劭恺教授(现为中国浙江大学哲学系教授)推荐,获邀于台湾大学哲学所所举办的「第七届台大学生哲学桂冠奖讲座」中,针对「宗教信仰对社会与人生是否有意义?」这个题目给专题讲座。此文是将演讲内容改写而成,并加上副标题「一位物理学者的观点」。当时演讲的投影片可见于以下网址:http://blog.udn.com/dawweiwang/95209482

[2] 一般人对于宗教信仰的看法是从其「功能」来看,例如常听到的「宗教都是劝人为善」之类的话语。但显然没有一个宗教只是劝人为善,还需要提供更广阔的信仰空间来论证善的定义、善的动力、或善的条件等等。本文并非以功能性的角度来看待宗教信仰的意义,而是希望以存在性的角度来思考。

[3] 先天综合判断是康德所引入,用来协调理性主义与经验主义论述的重要概念。一般而言,在一个判断叙述中,如果谓词概念含蕴于主词概念中,或我们藉由分析主词即可获得谓词而形成一判断,即为分析判断,并不会增加新知,例如「乌鸦是一种鸟」。但如果谓词概念不含蕴于主词概念中,则称为综合判断。综合判断大多数是后天的(例如「乌鸦都是黑的」),需要靠经验的归纳而成立。但先天的综合判断是靠直观而成立,不需要经验的支持,例如「连结两点间最短的线是直线」。

[4] 这部分的伦理学讨论可见迈克・桑德尔,《反对完美:科技与人性的正义之战》(五南出版社)。

[5] 西方哲学除逻辑学以外,约略可以分为四个大领域,分别是形上学、知识论、伦理学与美学。约略可以分别用康德着名的四个提问来对应:人是甚么(What is man)?我可以知道甚么(What can I know)?我可以做甚么(What ought I to do)?我能够期望甚么(What may I hope)?一般而言,宗教相关的哲学在近代已被划入形上学的范围,在康德以后被认为是无法以经验形成理性的知识,却又是无法避免的幽灵。

[6] 平克(Steven Pinker),「人性的生物学理解」,《新人文主义――从科学的角度观看》(John Brockman编,联经2008)

[7] 威尔森(Edward O. Wilson),《人类存在的意义:一个生物学家的思索》(如果出版社)

[8] 哈拉瑞(Yuval Noah Harari),《人类大历史:从野兽到扮演上帝》(天下文化,2014)

[9] 类比(analogy,或译为「类推」)是通过比较两个相似的论述,将已知事物的特点推衍到另一方,但所比较的两者不一定有实质上的关系。与逻辑演绎不同,其规范的有效性仍受限于其表意目标所需的准确度,但仍为科学或哲学在论述不可见事物时常用的方法。例如科学家常以太阳系的行星运动来类比电子绕原子核的运动,虽然这样的图像类比是不准确的(甚至违反物理定律的)。在文学上通常是以「比喻」的描述性方式呈现。

◎作者为清华大学物理系教授 http://phys.web.nthu.edu.tw/files/14-1275-58679,r3581-1.php?Lang=zh-tw