狮坑里的保守

《狮坑里的但以理》,彼得・保罗・鲁本斯,1614~1616年。

圣经常是古典艺术家汲取灵感的来源,但不是每个叙事都获得画家的重视。但以理在狮子坑中的经历虽极具戏剧张力,在艺术史上却不是常见的创作主题,原因可能在于狮子取材不易,不如今日可轻易取得万兽之王的形象。

鲁本斯的诠释

17世纪后,艺术界才陆续出现较为写实的作品,比利时法兰德斯画家彼得・保罗・鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577~1640年)所绘《狮坑里的但以理》(Daniel in the Lions' Den)即是一例。这幅作品中,群狮环绕但以理,或张口咆哮,或伏首贴耳,幽暗的坑洞中仅上方一角有光透入,而地上散落猛兽饱腹后剩下的骸骨。但以理身着寸缕,握手望天祷告。事实上,正因他素常在神面前祈求祷告,忌妒他的政敌才找到机会构陷他,而此刻就等狮子一拥而上,政敌的诡计便能得逞(但以理书6章1~16节)。鲁本斯藉着猛兽环伺、但以理毫无防备营造凶险情境,脆弱的生命在狮群之中仍得存活,即显明上帝保守、群狮受上帝管制。

鲁本斯描绘狮子虽然写实,但比例并不精准,其参考的北非狮无论雌雄体长均超过两公尺,与画中之人相较,显然体形过小。此外,但以理此时已历经巴比伦的尼布甲尼撒与伯沙撒、波斯的大利乌等君王,不太可能仍是少壮年岁。鲁本斯可能出于创作考量,且当时盛行绘画裸体,因而画出身强体壮的年轻男性形象。

《但以理回答君王》,布里顿・里维埃,1890年。

里维埃的诠释

相对于鲁本斯的诠释,英国胡格诺派画家布里顿・里维埃(Briton Riviere,1840~1920年)以动物绘画着称,狮子的体态、比例较贴近真实,诠释也较贴近圣经。在《但以理回答君王》(Daniel's Answer to the King)中,但以理已是老人容貌,室外透进来的晨光照亮他脸上岁月的痕迹。但以理衣着整齐,背对着狮群,彷佛毫不在意,神色自若地负手望向室外。狮群却似乎受到压制,即使但以理不设防,也只能保持距离干瞪眼,不能越雷池一步。双方之间,有如存在一道看不见的屏障。

在幽暗的环境中,先知坚韧如松,静心等候上帝意旨显明,反而狮群焦躁难安。里维埃的作品,无论技法与意境,皆更胜鲁本斯一筹。

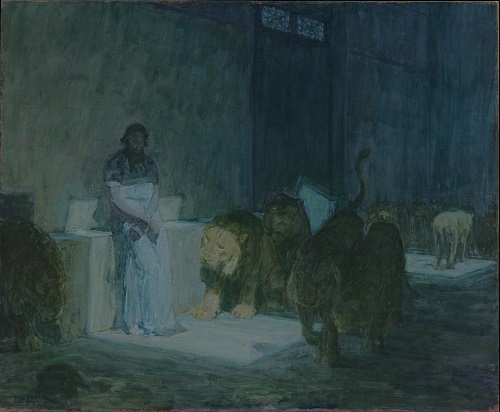

《狮坑里的但以理》,亨利・奥萨瓦・泰纳,约1907至1918年之间。

泰纳的诠释

美国非裔画家亨利・奥萨瓦・泰纳(Henry Ossawa Tanner,1859~1937年)所绘《狮坑里的但以理》(Daniel in the Lions' Den)中,但以理低头倚墙、双手交错,面孔隐于阴影之中而晦暗不明。光明之处是先知的双手,以及一头雄狮彷佛带着好奇心望向先知。画面正中央的雄狮眼发绿光,显见泰纳已观察到动物的眼睛会反射光线的特徵。

泰纳的作品整体呈现冷色系,狮群中的但以理不若鲁本斯作品中急切仰天祈祷,也不若里维埃作品中从容不迫,我们彷佛可以透过他拘谨的肢体语言感受到一丝紧张。而狮群恣意游走,或好奇地趋近但以理,或根本置之不理,似乎没有什么生死边缘的危机。

权臣先知

无论这三位画家如何表现,但以理这个经历都显示野兽亦在上帝的权下,远超过世界对权柄的想像(但以理书6章)。在众先知中,但以理的生平与传递的信息皆极为独特。他既是亡国贵胄出身,又成为帝国重臣,且历任君王均委以重任。他身处危机四伏、诡谲难测的权力核心,却能持守敬虔,甚至敌人也知之甚详。他领受的信息不是走进群众针砭时事、呼唤人们归向上帝,而是苦难、被掳中的恒忍与盼望。他一面衔接耶利米关于以色列人被掳七十年的预言,一面也领受赎尽罪恶、引进永义的七十个七(但以理书9章24节)。

但以理书的体裁为启示文学,不仅有象徵性记述,也有个人历程的叙事。但以理在狮子坑中属于六桩事件之一,而六桩事件的起因、背景、过程各不相同,但都呈现一个重要的主题――上帝掌权。尤其在但以理所处的环境,上帝应允永存的大卫王权已成历史,亚伯拉罕的子孙也不再居住于应许的土地,上帝仍然掌权这个观念格外耐人寻味。

上帝记念敬畏他、信靠他而不随从世界的人,让他们处在世界之中能得到能力与供应(但以理书1章17节)。上帝鉴察、显明隐密之事,藉着先知的口昭示权力的立废、时候的定夺都本于远超天地的永恒者,显明他是启明奥秘事的万神之神、万王之王(2章20~47节)。上帝保守那些遭遇危难、生死交关的敬虔人,他们即或没有得到保护,仍然至死忠心,而上帝的全能令烈火也不能侵害他们(3章12~30节)。当帝国之主骄狂之时,上帝使他离开国位,甚至让他不能住在人群之中,只能与野兽为伍,深刻认识至高者在人的国中掌权(4章)。帝国的兴衰、轮替亦在上帝的掌权中,波斯人与玛代人取巴比伦而代之,伯沙撒的宴乐成了他人生最后一次荒唐(5章)。

人的责任

彰显上帝掌权同时,但以理书没有屏除人的责任。但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅等人敬畏与倚靠上帝,认定即使上帝没有保守他们,仍然应当称颂与顺从他。他们没有因为信仰与周遭人不同,就忽略在世界的角色,反而位居帝国总长,忠心办事且毫无错误过失,并大胆在王面前见证上帝的权能,将荣耀归于上帝(但以理书6章4、22节)。

但以理等人所传信息不外乎他们有一位倚靠、盼望的全能者。虽身处敌挡上帝、拒绝真道的环境,他们仍一面忠心敬拜、等候亘古常在者,一面尽心竭诚度寄居世界的日子。相比于王国时期,以色列人被掳之后的情境更切合新约圣徒的处境,不同的是,先知时期许多事尚且隐晦,新约时期却因着基督到来,揭开前约许多奥秘。如今我们认识更清晰,便得以存仰望、信靠之心,等候所爱的救主再来。

延伸阅读

《从旧约传讲末世论》(Preaching and Teaching the Last Things),华德・凯瑟(Walter C. Kaiser Jr.)作, 阙沧海、宋梅琦译,麦种传道会出版。