作者 李糠 2025.10.26

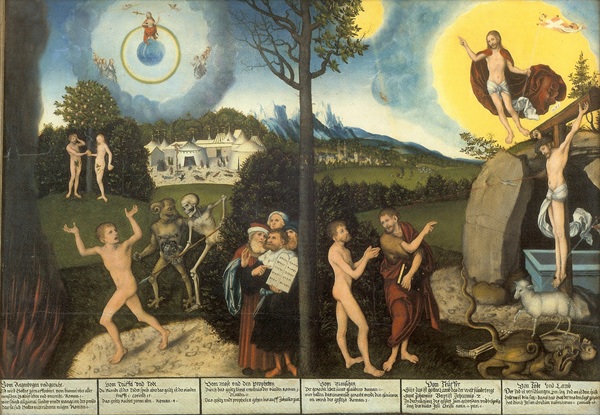

《律法与福音》(Law and Gospel),老卢卡斯・克拉纳赫(Lucas Cranach der Ältere)于1529年。(图片来源/WIKIPEDIA)

宗教改革对人类历史的影响是全方面的,甚至涵盖艺术领域。如梵蒂冈于1545至1563年举行的天特会议(The Council of Trent),目的即在反制宗教改革,为激起普罗大众的宗教情感,鼓励艺术家以戏剧性、动感、情感张力为特点创作,因而在17世纪衍生巴洛克艺术。教廷此举,可谓反面证实了宗教改革的影响力。

16世纪时,同为宗教改革阵营,对艺术却有不同的看法。在今时荷兰、比利时、德国、瑞士境内,基于约翰.加尔文(John Calvin,1509-1564年)认为雕像与宗教画属于偶像崇拜的观点,兴起了一波波圣像破坏运动(Beeldenstorm),进而改变此区域艺术家创作的方向,宗教和艺术渐行渐远。从艺术的角度而言,此运动堪称一场灾难;从政治的角度而言,此运动激化了新教和天主教之间的矛盾,成为1568至1648年「八十年战争」(Eighty Years' War)的远因。

同样是改教家,马丁・路德(Martin Luther,1483-1546年)及他的跟随者对艺术就持相对温和的看法,且发展出具有特色的艺术,被称为「路德宗艺术」(Lutheran Art)。路德深谙艺术在传播信息时的价值,因此委托艺术家创作艺术作品,如今收藏于捷克布拉格国立美术馆(National Gallery Prague)的寓言版画《律法与福音》(Law and Gospel)即是典型代表。此画为老卢卡斯・克拉纳赫(Lucas Cranach der Ältere,1472-1553年)于1529年绘制,他不仅是文艺复兴时期德国重要的画家,我们现在熟悉的路德肖像亦是出自这位画家之手。

壁垒分明

克拉纳赫曾以同样主题创作多次,在1529年创作的《律法与福音》中,画面被区分为左右两大部分,中间以一棵树分界,左边为「律法」,右边为「福音」,两边诸多细节均具有相对性,可以两相对照。最显而易见的,即中间的树木在「律法」那边枯干,在「福音」那边则生意盎然。

在「律法」那边,可看到始祖亚当、夏娃在蛇的引诱下犯罪,而他们身后是以色列人在旷野遭火蛇咬噬及摩西制作铜蛇的场景(民数记二十一章4-9节);在「福音」那边,铜蛇所挂的杆子对应的是耶稣被悬挂的十字架,如同耶稣所说:「摩西在旷野怎样举蛇,人子也必照样被举起来。」(约翰福音三章14节)

在「律法」那边,象徵死亡的骷髅与魔鬼将人驱赶至火焰之中;在「福音」那边,骷髅与魔鬼却被羔羊踩在脚下。

在「律法」那边,身着红袍的主高坐在地球大圈之上,受无数圣者敬拜(以赛亚书四十章22节);在「福音」那边,人子离开坟茔升天、荣光显现,面貌更为清晰。

在「律法」那边,上帝百姓居住的是帐篷;在「福音」那边,他们住的是那座有根基的城(希伯来书11章10节),且有几位牧羊人和羊群在城外的草地安歇休憩。值得注意的是,左右两边的人,均以手指指向十字架上的主,左边的人虽然指着象徵律法的法版,但顺着所指方向延伸,就和右边的施洗约翰一样,都直指十字架上被杀的羔羊。

殊途同归

由此画可推知,对路德和克拉纳赫而言,艺术是从属于宗教的,只要图画服膺于真理,如《律法与福音》这类作品,那么这些图画可以被接纳,不至于沦为偶像崇拜。换言之,路德宗对于艺术在宗教的应用有其限制,并非完全不需要章法。

由于《律法与福音》创作动机是为教导福音真理,因此可以合理推测,克拉纳赫创作时,参考了路德对福音的理解,是以我们可以从中体会这位改教家对新旧两约的看法。

美国基督教学者桂丹诺(Sidney Greidanus,1935年-)在《从旧约传讲基督》(Preaching Christ from the Old Testament)一书中写道,路德认为旧约的重点是传讲基督,而在《律法与福音》这幅作品中确实可以看到此观点。无论是民数记、以赛亚书内容的呈现,或是旧约人物指向基督的表徵,都可观察到路德认为律法乃是指向福音。

但是正如这幅作品的命名,路德的缺点即是过度区分律法和福音,几近二元对立,而这样的认知,也令他难以欣赏上帝的律法。诚然,论及人如何称义,律法与信心不能并存,但若论及称义后的生命,则福音不仅不与律法冲突,而且是相得益彰。

奴仆成子

加尔文处理旧约与新约关系这个议题时,和路德有相似之处,他也同意两约均以基督为中心,但相比于路德专注在旧约中找到基督,加尔文却更关注上帝荣耀的主权。他在经典着作《基督教要义》(Institutes of the Christian Religion)中指出,新约或旧约之人皆同样有永生的盼望,也都在上帝的怜悯与接纳中与他和好,更是藉着中保基督与上帝联合。

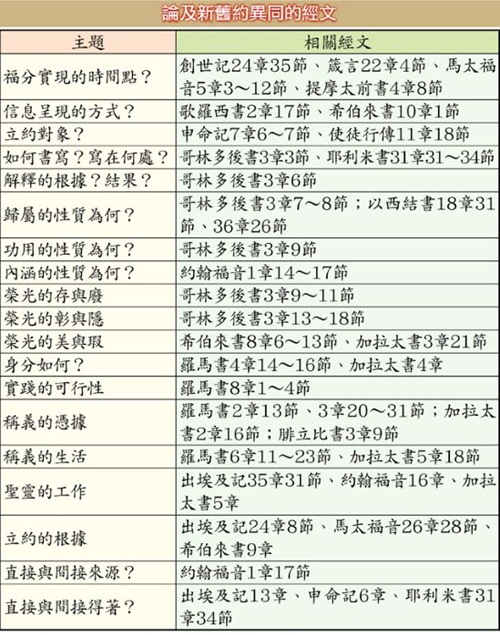

加尔文在书中提及几个新旧约的差异,譬如福分实现的时间点,旧约关切的是今生之福,新约则是永生之福;譬如表达基督的方式,旧约多为预表,新约则显出实体;譬如立约的对象,旧约限于以色列人,新约则适用于普天下的万民,一如使徒行传所记载。加尔文同意路德的区分,认为旧约主要是讲律法,新约主要是讲福音。依照加拉太书四章21-31节,人们在律法以下为奴仆,在福音之下乃是自由而有份于产业的。

资料整理自圣经及《基督教要义》。(制表/李糠)

唯独基督

比较新旧两约是一个古老的问题,我们查考圣经,可以发现新约作者不断引用旧约,证明耶稣是先知所盼望的基督。有人因着旧约残暴、血腥的记载,不同意旧约圣经是上帝的启示,马吉安(Marcion,110-160年)即是最着名的例子。然而,否认旧约,看似一劳永逸地解决问题,却也使得基督的福音失去了许多圣经的根据。

历史上,教会并没有同意马吉安的观点,反而依循使徒所得的默示,既相信「除了我以外,你不可有别的上帝」(出埃及记二十章3节),又承认耶稣是上帝的儿子,是太初就有的道,万物也是藉着他所造的(约翰福音一章1-3节、希伯来书一章1-3节)。这不仅是探究三位一体的滥觞,更使我们越发信服,新旧两约貌似有诸多差异,却前后呼应,确然是来自同一位上帝的启示。

当然,我们也不能因此就混淆了新旧两约,必须留意的是,上帝是渐进地启示,在两约中的启示有程度上的差别,即新约在旧约藏,旧约在新约彰。尤其对我们这些新约时代的人而言,上帝乃是藉着更美之约成就赦罪之恩,使我们得与圣徒同国,远非前约能比较。更美之约,是新心、新灵放在人里面(以西结书三十六章26节),是将上帝的律法写在人的里面(耶利米书三十一章33节),换言之,相比于旧约,上帝在新约蒙恩之人身上的工作,更为彻底、深入。耶稣说:「只等真理的圣灵来了,他要引导你们明白一切的真理。」(约翰福音十六章13节)叫我们不由惊叹三位一体的第三位格竟与我们同在,这是何等恩典!

我们在《律法与福音》这类作品中看到两约并陈,呼唤我们思考两约异同,不仅止于圣经卷、时间方面的区分,更见证同一位上帝与人立约,以及上帝在罪人身上成就的工作。我们当如路德般,看明基督使罪人称义的福音贯穿新旧两约;我们当如加尔文般,看明上帝荣耀的主权在律法与福音中同时显明。

参考书目:

1.《加尔文基督教要义》(Institutes of the Christian Religion),约翰・加尔文(John Calvin),加尔文出版社。

2.《认识神》(Knowing God),巴刻(J. I. Packer),证主图书中心。

3.《神学的故事》(The Story of Christian Theology),奥尔森(Roger E. Olson),校园书房出版社。

4.《从旧约传讲基督》(Preaching Christ from the Old Testament),桂丹诺 (Sidney Greidanus),美国麦种传道会。 【延伸阅读】:

当世界看似得胜

我们最终的盼望

什么是天堂?

转寄

转寄 站内文章搜寻

站内文章搜寻