中華聖經譯本(1661–1960)數位化工程

「亞伯拉罕信仰」(Abrahamic faiths)所包含的三大宗教(猶太教、基督宗教和伊斯蘭教)的一大特色,就是各以自己的聖書為信仰的核心和依據,也因此有「書的宗教」的稱譽。

在這三大宗教中,猶太教的譯經歷史最悠久,從公元前三世紀面世的希臘文《七十士譯本》算起,至少有2,300多年。如果包括亞蘭語《他爾根》的口譯歷史,那至少要再早三、四百年。但有翻譯《猶太教聖經》註1的語言只有七種,分別是:亞蘭語、希臘語、阿拉伯語、西班牙語、德語、依地語(Yiddish)、英語,是三大宗教中最少的。註2

傳統伊斯蘭教的譯經立場,從中世纪穆斯林學者蘇尤蒂(Jalal al-Din al-Suyuti, 1445–1505)的言論可見一斑:「無論讀者是否精通阿拉伯語,是在禮拜期間還是其他時段,使用阿拉伯語以外的語言誦讀《古蘭經》是萬萬不可的,以免它的不可模仿性受到破壞。」然而,有翻譯《古蘭經》的語言遠比翻譯《猶太教聖經》的多,到2010年止,有翻譯《古蘭經》的語言至少有112種註3。

出現這種情況,主要是因為猶太教譯經的出發點主要是服事猶太民族,但《古蘭經》譯本則要兼顧皈依伊斯蘭教人士的需要。然而,兩大宗教對翻譯聖典的觀念十分相近:兩個宗教在崇拜場合都不使用譯本,譯本只供私人或學校使用;所謂「認可譯本」,實質上是供學校(換言之,非成年人)使用的。譯本是原文的附屬本,譯本的功能只有一個,就是引導讀者回到原文底本去。這種情況在《古蘭經》的出版中最為明顯,認可的《古蘭經》譯本必須備有阿拉伯原文文本(包括逐字對照)方能出版。然而,若論對譯經的熱誠和翻譯活動的頻密,沒有宗教能及得上基督宗教了。

根據《聯合聖經公會全球聖經增長——2017年年報》(UBS Global Scripture Access Report—2017 Annual Progress),目前全球有7,097種語言(包括手語),其中只有674種語言有全本聖經,1,500多種語言有《新約》,另有1,200多種語言有《聖經》的部分書卷。在擁有全部新、舊約《聖經》的674種語言中,擁有最多譯本的語言當然是英文,約150種譯本;其次是西班牙語,約53種譯本;中文譯本的數目也絕對不少,位列第三,約有45種(如果包括部分書卷出版的,則共有80多種)。中文譯本數目之多,相信會令一般人感到驚訝,這是上帝賜給華文社會很寶貴的屬靈遺產——但那只是中文(包括文言和白話)而已;其實,中華地區(包括中國內地和台灣)是一個多民族、多語言的地區。

中國有56個民族似乎已經是人所共知的資訊,但其實那是上世紀八十年代初第三次全國人口普查(1965–1982)才定斷的。然而,民族數目不等於語言數目,究竟中國境內有多少個語種呢?這個問題要到很近期才確定。2007年出版的《中国的语言》註4可說是總結了中國學術界多年來在這方面的統計和研究成果,書中指出中國有129種語言註5;後來委員會加增了5種語言,共134種。然而西方語言統計權威,由世界少數民族語文研究院出版的Ethnologue(2019)註6卻指出,中國境內有302個語種。兩者的差異甚大,主要原因是對語言的劃分不同,特別是對少數民族語言和南方方言的劃分。中、西方學者對中國語言的實際情況存在重大爭議,主要是對於「中國語言的特性和共性」有不同觀點,正如學者庫帕斯卡說:「可能大多數西方學者重點強調語言的多樣性,而根深蒂固的中國傳統立場是,漢族人所說的語言在本質上是同一種類的語言」註7。

中文「方言」一詞意即「地方語言」,相當於英文術語topolect而非dialect,後者往往隱含指語言的相互可理解性,而前者強調的是一個地區使用的語言。傳統看法認為中國東南方的方言是漢語的分支,但大多數西方學者認為這些所謂的「中文方言」呈現了獨特的語言特徵和活動。事實上,東南方的方言之間在交際功能上的距離,比歐洲很多語言的差別大得多。因此,即使從歷史語言學的角度看,這些方言都來自古漢語,但時至今天,這些語言已經發展出各自獨特的語言特色,因此必須賦予獨特的語言地位。傳統上,學者把中國分言分為七大類,除北方話(或官話)外,還有吳、湘、贛、客、粵、閩等東南方方言。然而不同學者(歷史語言學家)對「中文方言」的分類各有不同,有多達18種的,並且明顯傾向於描述性而非歸納性的分類。

中華地區聖經翻譯工作的分類,可按語種來劃分,包括中文、中文方言和少數族群語言。從翻譯聖經的歷史來看,正教的譯經活動是最早期的,可以追溯至八世紀或更早期(見「大秦景教流行中國碑」);而天主教則可以追溯至十三世紀由孟高維諾(John of Montecorvino, 1247–1328)翻譯的「靼靼語」(即蒙古語)聖經,按今天的語言分類,那還屬於中國少數族群語言。可是,那些譯本都沒有流傳下來。從現存的譯本資料來看,中華地區譯經工作的最早譯本是1661年的台灣平埔語(見下面討論)。

本文介紹的中華聖經譯本(由1661年到1960年)數碼化工程,包括了聯合聖經公會數碼聖經庫註8的兩個項目,即「古中文聖經數碼化」項目和「中國方言和少數族群聖經數碼化」項目。兩個項目要把1960年以前中華地區(包括中國內地和台灣)出版的聖經譯本(無論是中文、方言或少數族群語言)全文數碼化,供公眾使用,涉及55個語種,110多個譯本。聯合聖經公會大概於本世紀一零年代初,鼓勵各地聖經公會把藏有的珍本聖經數碼化,對於一個像中國這樣多民族和多語言的國家,這兩個項目可算是最大型而有系統的聖經譯本數碼化工程。

「中國方言和少數族群聖經數位化」項目

這個項目要把1960年代以前面世(近乎)完整的方言聖經和少數族群聖經全文數位化,包括的譯本有63個,涉及54種語言(包括台灣原著民語言)。計劃於2018年展開,預計2022年完成。影像本主要掃描自英國聖經公會聖經檔案館(英國劍橋大學圖書館)和內地主要圖書館(如廣東省立中山圖書館)的珍藏。

項目包括的內地少數族群語言有:

蒙古(1827/1840)、滿文(1869)、大花苗(1878)、布依(1904)、花苗(1908)、干彝(1910)、土耳其斯坦(1917)、傣仂(1921)、川黔滇苗(1922)、白苗(1922)、傣雅(1922)、撣(1931)、納西(1932)、黑苗(1934)、西傈僳族(1938)、佤文(1938)、載佤(1938)、卡多(1939)、西藏(1948)、黑彝(1948)、拉祜族(1949)、東傈僳族(1951)。

台灣原著民語言有:平埔(新港;1661)、布農(1951–1959)、賽德克(1956–1960)、太魯閣(1956–1960)、阿美(1958)和排灣(1959)。

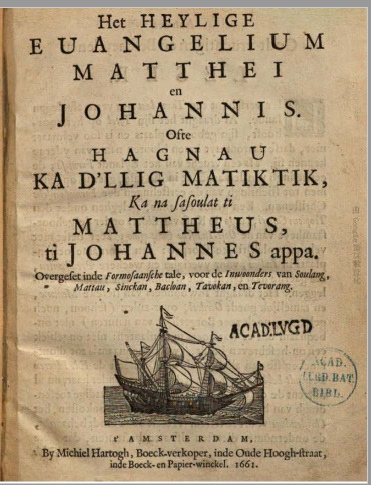

【圖:伯格理文字的聖經】

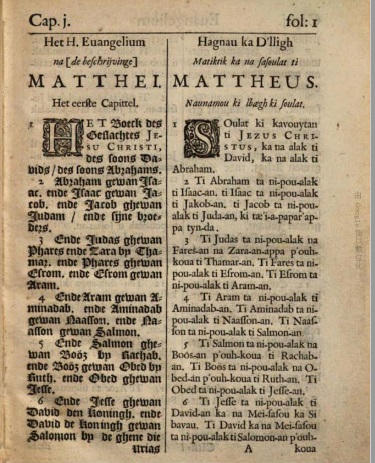

這些語言所使用的文字有民族文字(如苗族、彝族、東傈僳族等使用的伯格理文字註9)、拉丁字母和注音拼寫(早期的bopomofo)。這部分所包括的最古老譯本,也是所處理的數碼譯本中最古老的,就是由荷蘭傳教士倪但理牧師(Daniel Gravius, 1616–1681)於1661年翻譯的台灣平埔族西拉雅語(Siraya of Sinkang, Pingpu tribe),亦稱「新港文字」。倪但理在台灣南部(當時稱為「荷蘭福爾摩沙」Dutch Formosa)居住短短四年(1647–1651)便學會了當地文字,更可能在期間嘗試翻譯聖經,但他的荷蘭語和西拉雅語雙語《馬太福音》則是在他回荷蘭後出版的。註10

【圖:西拉雅語馬太福音——書名頁、西拉雅語馬太福音——內文首頁】

這個項目包括的方言聖經則有:

上海(1853)、南京官話(1857)、金華(1866)、寧波(1868)、杭州(1877/1879)、福州(1891)、海南(1891)、蘇州(1892)、建寧(1896)、廈門(1898)、建陽(1898)、溫州(1902)、三江(1904/1904)、汕頭(1905)、邵武(1905)、福州(1906)、寧波(1906)、廣東(1907)、上海(1908)、興化(莆汕,1912)、台州(1914)、天津(1917)、五經富(1918)、膠東(1918)、汀州(1919)、膠東(1920)、漢口(1921)、汕頭(1922)、客家(1923/1924)、直隸(1925)和廣東(1934)。

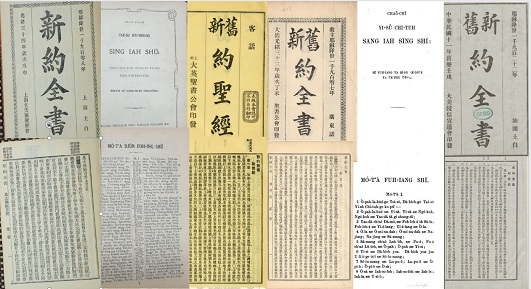

【圖:方言聖經】

這些語言所使用的文字以漢字為主,也有用拉丁字母和不同版本的注音拼寫(例如王照官話注音字母)。最早的方言聖經是由麥都思翻譯的上海話漢字《約翰福音》(1847)。方言聖經的翻譯歷史見證了早期傳教士活動的逐漸擴大。1807年第一位基督新教傳教士(馬禮遜牧師)入華打後五十年,清政府採用「閉關鎖國」政策,對傳教士的活動諸多限制,所以傳教士只能逗留在澳門和廣州十三行。第一次鴉片戰爭後簽訂的《南京條約》(1842)讓英國人可以攜眷居住在其他地方,包括廣州、福州、廈門、寧波、上海等五處港口,於是這些地方也成了很多方言聖經的發源地。

在中華聖經翻譯史中,方言聖經是最被忽略的一類。即便有洋洋幾十萬字的譯本作為文字出版證據,不少語言學家依然認為這些語言沒有文字記錄註11。這類別的譯經工作有一個特色,就是女性譯者的參與,包括三江話、建寧話、汀州話、海南話和廣州話。在當時男性主導的傳教士環境下,即使有能力的女性也未必有機會能參與中文的譯經工作,但她們在這些方言區的辛勞使她們成為天國福音的重要使者。方言聖經可說是(南方)「老百姓聖經」,當時國內文盲率高,在文言或官話不太通行的東南地區,方言譯本是老百姓賴依閱讀上帝話語的母語文本。據蔡錦圖博士書中的記錄註12,國內出版的最後一部方言聖經是1935年的廣州話聖經,之後的方言聖經出版工作就落在香港、台灣的聖經公會身上了。隨著1956年國家推行普通話教育,加上《國語和合本》(1919)廣泛使用,方言聖經逐漸被遺忘。不過,即使方言的使用曾經被中央政府視為經濟發展的阻礙,十多年來經濟改革開放(1978開始)在沿海方言區所取得的成果證明了,語言多元不一定會構成地區(及至國家)經濟發展的難阻註13。2000年10月31日頒布的《中华人民共和国国家通用语言文字法》既重申普通話為國家通用語言,又首次確認方言的使用和出版的可能性。

「古中文聖經數位化」項目

這個項目是要把1960年代以前面世(近乎)完整的中文聖經或新約聖經,包括俄羅斯正教、羅馬天主教和基督新教譯本,全文數位化,涉及的譯本有42個,字數近三千萬字。計劃於2014年展開,歷時五年(2014–2019),分三個階段完成。項目由聯合聖經公會數位聖經庫開展,第三階段還得到香港聖經公會的支持。譯本影像本主要由台灣信望愛信仰與聖經資源中文慷慨提供,也有來自英國聖經公會聖經檔案館(英國劍橋大學圖書館)和其他圖書館的。這個項目包括的譯本,按出版年份排列如下(除特別標明外,列出的譯本均來自基督新教):

白日昇-徐約翰文理新約聖經(馬太-希伯來書一章)(1707,天主教)

賀清泰北京白話《古新聖經》附注釋(1813,天主教)

馬殊曼-拉撒文理《新舊約全書》(1822)

馬禮遜-米憐文理《神天聖書》(1823)

四人小組文理《新遺詔聖書》(1837)

四人小組文理《舊遺詔聖書》(1838)

郭實臘文理《救世主耶穌新遺詔書》(1839)

太平天國文理譯本(1853)

高德-羅爾梯文理《新約聖書》(1853/1873)

郭實臘文理《救世主耶穌舊遺詔書》(1855)

裨治文-克陛存文理《新約全書》(1859)

裨治文-克陛存文理《舊約全書》(1863)

正教文理《新遺詔聖經》和《聖詠經》(1864,俄羅斯正教)

胡德邁文理《新約傳彚綂》(1867)

粦為仁文理《新約聖書》(1870)

《北京官話譯本》(1872/1874)

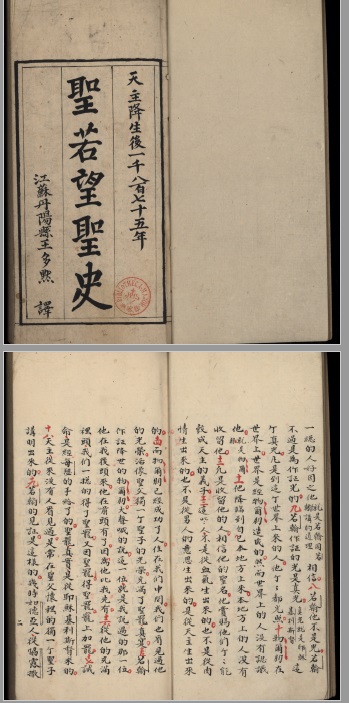

王多默官話四福音(《聖史》)和《宗徒行實》(1875–1883,天主教)

楊格非淺文理《新約全書》(1886)

楊格非淺文理《舊約詩篇》(1886)

李問漁文理《宗徒大事錄》(1887,天主教)

北京官話新約全書-漢字翻羅馬字(1888)

包爾騰-柏漢理淺文理《新約聖經》(1889)

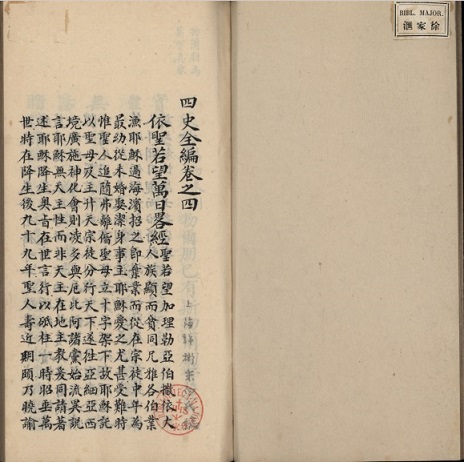

許彬文理《四史全編》附釋義(1889,天主教)

楊格非官話《新約全書》(1892)

湛約翰-韶瑪亭文理《新約全書》(1897)

施約瑟淺文理《新舊約聖經》(1902)

楊格非官話《舊約詩篇》(1907)

李問漁文理《新經譯義》(1907,天主教)

正教文理《希臘原文新約聖經》和《官話聖詠經》(1910,俄羅斯正教)

淺文理和合《新約全書》(1912)

文理和合譯本《新舊約全書》 (1919)

《官話和合譯本》(1919)

蕭靜山《新經全書》附注釋(1922)

文理《委辦譯本》(1927)

何雷思文理《聖保祿書翰並數位宗徒涵牘》(1927,天主教)

朱寶惠、賽兆祥官話新約全書(1929)

王元德官話《新式標點新約全書》(1933)

《次經全書》(1933)

朱寶惠《重譯新約全書》附注釋(1936)

馬相伯文理《救世福音》(1937,天主教)

陸亨理-鄭壽麟《國語新舊庫譯本-新約全書》(1941)

德如瑟文理《四史聖經譯註》(1946,天主教)

吳經熊文理《聖詠譯義初稿》(1946,天主教)

李山甫等《新經全書》附注釋(1949,天主教)

吳經熊文理《聖經全集》(1949,天主教)

徐匯總修院文理《新譯福音初稿》(1953,天主教)

蕭鐵笛官話《新譯新約全書》(1959)

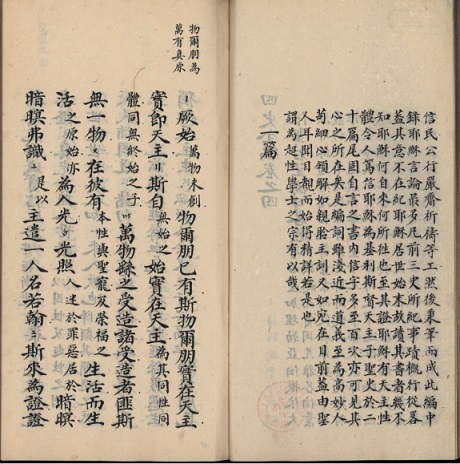

【圖:古中文聖經】

三份早期抄本s.jpg)

【圖:白日昇-徐約翰新約譯本(1707)三份早期抄本】

項目原來只計劃收納34個譯本,現擴充到42個,主要是為了盡量收錄1960年代以前的所有天主教譯本(共13種,大多數只有福音書部分)。最值得一題的是兩部近年才發現、未經出版(譯文亦從未發表過)的天主教譯本,分別是王多默(也稱王思默)和許彬的譯作,兩位均為當時徐家匯耶穌會教士圖書館(現為上海圖書館徐家匯藏書樓)工作的本地司鐸,後者更可能是當時的圖書館主管。

【圖:王多默譯《聖若望聖史》(1875)】

【圖:許彬譯《四史全編卷之四》(1884)】註14

除了一般的數碼化工作外,這個項目還特別為所包括的中文(不包括方言)譯本編制了「主要聖經專門用詞譯詞庫」(Major Biblical Terms Database)。「主要聖經專門用詞」有6,803條,涵蓋八個語意類別:名字(即專有名詞,例如:亞當、耶穌)、物件(例如:聖殿、基路伯)、植物(例如:沒藥、橄欖)、動物(例如:蝗蟲、龍)、生物(例如:上帝、先知)、屬性(例如:罪惡、義)、習俗/儀式(例如:洗禮、逾越節)、其他(例如:贖罪、幔帳)。為了確保選用的譯詞準確和一致,聯合聖經公會屬下的所有翻譯計劃必須完成檢查「主要聖經專門用詞」才能出版。「主要聖經專門用詞譯詞庫」的目的,只是為了收錄各部中文聖經對6,803條「主要聖經專門用詞」的中文譯詞,而非企圖要改動或修訂這些古中文聖經文本。編制過程中雖然有電腦軟件幫助,但整個部分所花費的時間確實不少。在現有聖經譯本的語言中,沒有一個語言(包括英文或西班牙文)能如此大規模地為每個譯本編制出這樣的譯詞庫。「主要聖經專門用詞譯詞庫」的作用有幾方面:(1)讓用者可以迅速地檢視250年(1707–1957)來中文聖經譯本對某個字詞的翻譯;(2)可以展示某些宗派、教派、差會主辦的譯本之間的影響;(3)幫助往後的中文聖經翻譯(包括修訂)工作。由於這些譯本所依據的原文版本有別於今天所用的版本(幾乎所有天主教譯本都以拉丁語聖經為依據),研究員無法精確地核對每個譯本的源語版本,但在收錄過程中亦盡量兼顧文本方面的變數並加上附注。因此,雖然所收錄的譯詞不能全用作評核譯本翻譯的對錯,但對於以上提及「主要聖經專門用詞譯詞庫」的作用,依然是可取的。

中華地區涉及的語種繁多,要把這些譯本全文數碼總是充滿挑戰的。這可能解釋了為甚麼很少有人考慮將這些《聖經》進行數碼化。超過幾百位譯者,在當時中華地區非常艱難的工作條件下,在他們生命中的黃金時期,費盡腦力、心力,花了多年才完成這些聖經譯本。這是他們的心血結晶。本數碼化工程可看作是向這些聖經翻譯者致敬,紀念他們對曾經服侍的羣體,以及現今通過各種數碼媒體對世界所做出的獨特貢獻。

到本文發表時,「古中文聖經數碼化」項目中的大多數譯本,應該已完成全文本數位化並上傳到數位聖經圖書庫,以便更廣泛地傳播。讀者可以通過手機的聖經應用程序YouVersion和聯合聖經公會合作伙伴的應用程序,讀到這些數碼化譯本。

註

- 雖然《猶太教聖經》與沒有次經的基督宗教《聖經》書卷數目相若,只是排列有所不同,但按定義,《猶太教聖經》必須是由猶太人或猶太教信徒翻譯的。

- 一篇簡潔的文章,談論《聖經》的猶太教譯本:Leonard J. Greenspoon, “Jewish Translations of the Bible”, The Jewish Study Bible (Oxford University Press, 2004), 頁2005–2020。

- 見https://zh.wikipedia.org/wiki/古兰经,引述Hürriyet Daily News and Economic Review. 08–12–2010 [20 October 2015]。有可靠網上資料指出,至1993年,翻譯《古蘭經》的語言有114種,其中有47種語有完整的《古蘭經》(http://www.africa.upenn.edu/Publications/Quran_Translated_13255.html)。《古蘭經》的中譯本就有20種之多,主要是國內出版的,目前最通行的譯本是馬堅教授主譯的《古兰经》(中国社会科学出版社,1981)。

- 孙宏开、胡增益、黄行编,《中国的语言》(商务出版社,2007)。

- 全國第一部百科全書《中國大百科全書》(1993)只列出80多種語言。

- 網上版http://www.ethnologue.com: David M. Eberhard, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.), Ethnologue: Languages of the World (Twenty-second edition; Dallas, Texas: SIL International, 2019).

- “The diversity is predominantly stressed by probably most Western scholars, whereas the traditional, deeply ingrained Chinese standpoint is that the language spoken by the Han nationality creates a substantial unit.” Maria Kurpaska, Chinese Language(s): A Look through the Prism of the Great Dictionary of Modern Chinese Dialects, in Trends in Linguistics: Studies and Monographs 215 (Berlin: de Gruyter/Mouton, 2010), 頁ix。

- 聯合聖經公會數碼聖經庫(Digital Bible Library)是聯合聖經公會(United Bible Societies)為了收集、確認和保護聖經文本和出版物等寶貴資料而開發的平台(https://thedigitalbiblelibrary.org/home/ )。

- 伯格理(Samuel Pollard, 1864–1915)是英國循道公會傳教士,被譽為英國最偉大傳教士之一,有「苗族救星」之美譽。他由雲南的昭通開始向苗族傳福音,所傳遠至貴州安順地區居住的苗人。他為苗族聖經翻譯工作創建了新文字,被廣泛使用。

- 原書收藏在荷蘭萊頓(Leiden)大學圖書館。雖然書名頁說明是包括《馬太福音》和《約翰福音》,但內文只有《馬太福音》部分。

- 即便像「中国方言保护」的介紹也沒有提及這些方言聖經的語料證據。

- 蔡錦圖著,《聖經在中國──附中文聖經歷史目錄》(道風,2018),頁420–553。

- 特別參:Longsheng Guo, “The Relationship between Putonghua and Chinese Dialects,” Language Policy in the People’s Republic of China, 頁45–54 (edited by Minglang Zhou; Boston: Kluwer Academic, 2004)。

- 按上海圖書館歷史文獻中心閱覽部副主任徐錦華老師提供的資料,高龍鞶(A. M. Colombel)的《江南傳教史》(周士良譯;台北縣新莊市:輔仁大學出版社,2009)第五部分中有許彬的訃告,並提及「(1884年卸任教區職務后),倪懷綸主教讓他翻譯福音書,他住進土山灣的住院(進行此項工作)(Mgr. Garnier l’employa à la traduction de la Concordance des Evangiles Pius il fuit mis en residence à Tou-sè-wè)」,也記載許氏去世於1889年。那麽這個聖經譯本應成書於1884年之後,1889年之前。本計劃承蒙上海圖書館提供王多默和許彬兩份珍本的影像本使用和出版。

◎作者黃錫木博士為聯合聖經公會全球翻譯顧問。