神不沉默,余民回首

《古列归还圣殿的器皿》(Cyrus Restores the Vessels of the Temple),古斯塔夫・多雷(Gustave Doré),1866年。(图片来源/WIKIMEDIA COMMONS)

从艺术取材来说,圣经诚然提供了相当可观的主题。以斯拉记、尼希米记中关于以色列民被掳归回的描述,让人们看到他们的归回不只是地理性,更是向着万军之主的回转。

在法国插画家古斯塔夫・多雷(Gustave Doré,1832-1883年)出版于1866年的作品中,可以略略体会那个政治上虽不复从前、灵性上却力图复兴的时代。

多雷并不是一个受过严谨训练的创作者,相反地,他自幼年时期便将敏锐的心思反映在恶作剧的设计以及一些超乎水准的精致涂鸦,而以麻烦制造者闻名邻里。多雷正式踏上创作之路也非同一般艺术家,他在十五岁便开始提供插画给讽刺性质的杂志,并以幽默画成名;他的画作自然是难以获得巴黎艺术学术的认可。

但是多雷的作品和插图仍然广泛受到欢迎,尤其1853年,他为文艺复兴诗人拉伯雷(François Rabelais,1493-1553年)的作品绘制插画时,使多雷迈向如日中天之路。尔后他除了为圣经绘制插画外,为人所熟悉的还有但丁(Dante Alighieri,1265-1321年)的《神曲》(Divina Commedia)、莎士比亚(William Shakespeare,1564-1616年)的《暴风雨》(The Tempest)、密尔顿(John Milton,1608-1674年)的《失乐园》(Paradise Lost)、塞万提斯的(Miguel de Cervantes Saavedra,1547-1616年)《唐吉诃德》(Don Quijote de la Mancha)等经典名文学的插画。

多雷插画的特色是仅呈现黑白两色,藉由线条勾勒清晰而细致表达出层次的分别、光暗的差异,平面的画面充满了立体感;且从不少细节可看见多雷为作品放入的想像元素,而这些素材的应用,让多雷的作品提高了许多可读性与思考空间。

恢弘场景引人神往

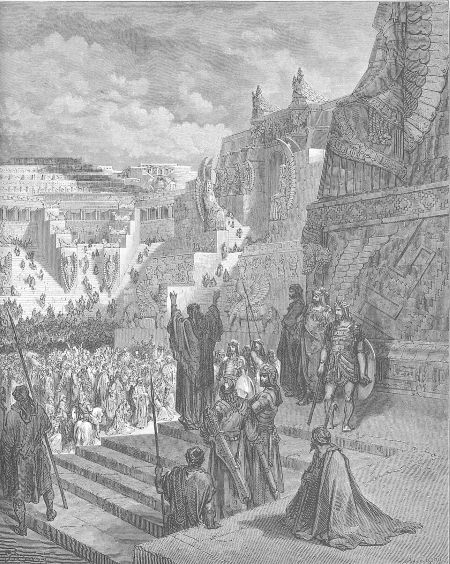

身为一个雕刻家、版画家、插画家,多雷关于圣经主题的插画不仅数量惊人、品质极高,涵盖的主题亦相当丰富。他为以斯拉、尼希米这两段记载所绘的插画,如《古列归还圣殿的器皿》(Cyrus Restores the Vessels of the Temple)、《圣殿开始重建》(The Rebuilding of the Temple Is Begun)、《亚达薛西赐给犹太人自由》(Artaxerxes Grants Freedom to the Jews)等恢弘场面,藉由巨型的建筑和人物间的对比,使人对当时神对先知预言的应验而悠然神往(以斯拉记一章1节)。

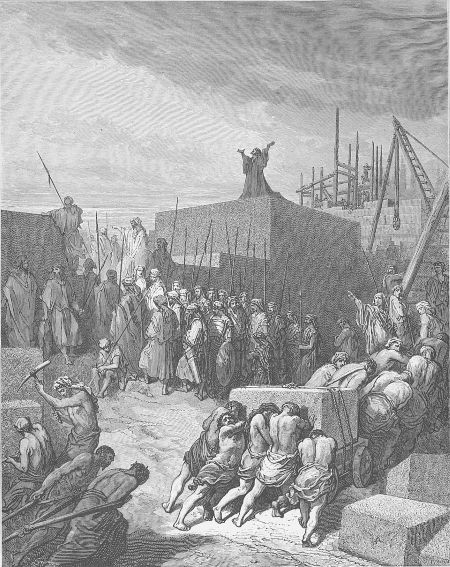

《圣殿开始重建》(The Rebuilding of the Temple Is Begun),古斯塔夫・多雷(Gustave Doré),1866年。(图片来源/WIKIMEDIA COMMONS)

而重建圣殿的情景似是融入了尼希米修筑城墙的记载,其中有先知该哈和撒迦利亚的劝勉帮助(以斯拉记五章1节),以及一手做工一手拿兵器的处境(尼希米记四章17节)。

多雷不只善于处理这类宏大的画面,于个人性质的主题亦有细腻的刻画,《以斯拉的跪祷》(Ezra Kneels in Prayer)主要表现的,乃是当被掳归回的以色列人、祭司利未人与外邦人结亲并效仿其行为时,以斯拉惊惧忧闷、愁苦跪地而祷告(以斯拉记九、十章)。

身兼祭司和文士的以斯拉深知以色列人如此,与他们的祖先得罪神无异,如今所能夸耀的只是神的施恩怜悯,他的祷告不是独善其身,而是一同哀叹:「我们岂可再违背祢的命令,与这行可憎之事的民结亲呢?」(以斯拉记九章14节)

类似深入的描绘亦可见于《尼希米巡视耶路撒冷城墙》(Nehemiah Views the Ruins of Jerusalem's Walls),在尼希米甫返耶路撒冷时,他巡视耶路撒冷的破败荒颓,经过的溪水依旧潺潺,但一旁的圣城已经辉煌不再,眼前的城门亦笼罩于乌云之下,尼希米的孤影显示情势的艰难,同伴的肢体语言显示出眼前的无奈。

作为这系列的最后一幅插画《以斯拉向人民宣读律法》(Ezra Reads the Law to the People),多雷画中的以斯拉手上并不是羊皮卷,而是石版;这是发人深省的设计,象徵着以色列人对摩西律法的回归。

我们在这段记载中确实看到旧约时期一个令人极为动容的场面,当以斯拉在水门前朗读着律法书,从清早到晌午,众民侧耳而听,当书卷一展开,百姓便起身站立,他们俯伏敬拜,当以斯拉讲明律法的话,众民听到神的律法便哭了。因为实在知道自己和列祖的罪愆,如果概略浏览以色列在万军之主面前一而再、再而三的悖逆史,实可证明他们在此时确实重视神的话(尼希米记八章)。

因为他们曾经被神以大能的手引领出埃及,然而在士师秉政时,他们各人随己意而行事;因为他们曾经在西奈山下领受藉摩西传的律法典章,然而在列王掌权时,他们在各山岗树立木偶,致使诸神与众城的数量概等;因为他们曾经于大而可怕的旷野尝了天粮,饮了磐石水,然而在先知呼喊时,他们掩耳拒绝神藉着先知的挽回,难免被抛在万国的悲剧;而在以斯拉、尼希米这个时候,他们对律法如此看重,不得不说这是件美好的见证。

《亚达薛西赐给犹太人自由》(Artaxerxes Grants Freedom to the Jews),古斯塔夫・多雷(Gustave Doré),1866年。(图片来源/WIKIMEDIA COMMONS)

神藉先知启示律法

论到以色列民对律法和先知的重视,甚至我们可以说,延续了有四百年之久,直到所应许的以马内利(虽然必须遗憾地说,到了人子来时,已经变质而徒具外貌)。有个颇为流行的说法,认为这两约之间的四百年是上帝沉默的四百年,但是我们或许可以换个角度来说,是律法和先知在这个时候已经完备,那个时期的上帝百姓,有着比他们祖先更为完整的圣经可读,他们不仅找着了律法书,他们也有神藉着先知对他们说的话,而相当切身的,是他们自己的历史,成为他们的鉴戒。

新约的记载也可见,他们要阅读律法并非难事,那个受苦的财主不是「有摩西和先知的话可以听从」(路加福音十六章29、31节)吗?他们不是每安息日读众先知的书吗(使徒行传十三章27节)?人子对他们的反诘不也呈现他们对摩西律法的熟悉(马可福音十二章26节)?而耶稣更曾在阅读过先知的书之后,见证先知的预言在今日已经应验(路加福音四章16-21节)。别的不说,埃提阿伯的太监手上还有以赛亚书呢!(使徒行传八章)这些都显示出以斯拉事工的延续,相对于前约律法的隐没(历代志下三十四章14节),以斯拉、尼希米之后的时代,人们对于圣经是相对熟稔。

或许,我们会认为这是沉默的四百年,是因为我们有个盲点,是认为「有被记录、新的信息、奉差遣的先知,才算是神说话」。然而在这个观点之中,我们忽略了明显的问题,那就是神已经表明的话。我们已经证明,在以斯拉、尼希米起头的这个时期,神的子民相对于他们的祖先而言更熟悉律法和先知,那么,这不算是神的话吗?不算是神藉着这些已经成文的文字说话吗?

如果,我们对这些问题,是以肯定的态度承认这也是神所说的话,如此,我们便可以说,在这四百年,神并没有沉默。这对我们今日意义重大,因为我们今日也没有新的使徒和先知带来新的启示,我们不能在这启示上加添什么(启示录二十二章18节),但我们可以说今天神沉默了吗?神不沉默,只是我们的心是否蒙着帕子呢?神不沉默,只是我们的耳朵是不是倾听神的话呢?神不沉默,只要我们回到圣经,藉着使徒和先知默示给我们的圣经。