宗教信仰對人生與社會是否有意義?一位物理學者的觀點

這篇文章是改寫於一個邀請演講的內容[1]。但不可否認的是,當看到這個主題時,筆者還真的呆滯徬徨了一段時間:如果這個主題真的只是要問「是否」,那答案當然應該是肯定的(至少政治正確)[2]。只是此主題顯然還至少包含了四個更為重要的概念:宗教信仰、社會、人生、與意義;若單以學術領域來分類,約略分別屬於宗教學、社會學、心理學與哲學等範圍。身為一個物理學者,面對這幾個與科學看來都非常遙遠的學問,如何可能提供雖然另類卻又不失分寸的觀點呢?為此筆者思索許久,將以三種跨領域連結的思考角度來說明三種不同類型的回應:(1)新型態的人性挑戰、(2)新人文主義的回應、與(3)新科學哲學的類比。希望提供給對這個古老的題目仍然帶著新鮮盼望的年輕學子有不同面向的反省。

◎意義的釐清:內在目的與外在關係

首先,我們或許可以先從物理學的角度來重新理解這主題中的幾個面向。「社會」這個概念本身就有著空間的展延性,代表所關注的不只是局部而是整體;同時,「人生」這個概念顯然也不可缺少時間上的延續性,絕非只是某些暫時的現象。而「時間」與「空間」正是我們所有物質存在的範圍,也是物理定律描述這些物質現象時所最倚賴的直覺經驗。因此從這個意義上來說,我們也能同樣地認為「人生與社會」也正足以描述我們每一個人所存在與活動的世界。

但事實上,時間與空間所賦予我們的並不只是一個存在的「容器」或「範圍」,也決定了我們所思考的模式。在十八世紀德國哲學家康德的《純粹理性批判》中,其第一部分的「先驗感性論」正是處理時間與空間的哲學意義。他認為這兩者是純粹先天(不需要經驗來證實)關於內在與外在的直覺,是使得先天綜合判斷(synthetic a priori judgments)[3]之所以可能的原因,也就是一切數學與自然科學的無法脫離的基礎

藉著這樣的類比,或許也更能幫助我們了解,當我們要判斷某件事物是否有「意義」的時候,其實也自然是在「人生與社會」的架構中所了解的。也就是說,「意義」其實也同時包含著內在與外在兩個意涵:就內在而言,意義含有「目的」的概念,讓我們知道所指涉的事物「為何」會如此這般;就外在而言,意義也包含「關係」這個面向,讓我們了解該事物是與其他的事物有何種關聯性。例如,如果一個人說這個禮物對他很有意義,通常代表他很看重送禮者精心挑選的美意(目的)或者此禮物幫助他聯想或應用於其他人事物(關係)。因此,我們的主題最後所要回答的,不只是宗教信仰「是否」對人生或社會有意義,而是「如何」在內在目的或外在關係上讓後者有更豐富的內涵。

◎第一種思考角度:新型態的人性挑戰

在人類歷史上,科學或科技的發展大多數時候是帶給當代人們新的觀點或增進生活的便利,因而在經費上得到不同於其他學科的待遇,得以在過去兩百年中不斷突破進步。但是自從二十世紀的核能科技以來,其他諸如生殖醫學、社群網路、以至於正在發展中的人工智慧與物聯網等等,似乎在帶給人生活便利沒有多久,就馬上讓人發現其存在的潛在問題,以致於將來繼續發展的結果恐怕將帶給人更多的憂慮而非喜悅。以下筆者以多年前曾轟動一時的真實新聞為例:

一對住在美國華盛頓特區市郊的女同性戀伴侶,Candace McCullough 與 Sharon Duchesneau,希望透過人工生殖生下她們的孩子。但此新聞特別的地方在於,這兩位女性都是失聰的,卻認為聾人的世界與文化非常美好完整,是一種值得驕傲的文化認同而非殘疾因此她們希望她們的孩子也是與他們一樣聽不到聲音,可以一起享受這無聲世界的美好。為此,他們積極找尋到一位家族中五代都有聾人的精子捐贈者,因而「訂製」了一個天生失聰的孩子。整件事經媒體披露後(華盛頓郵報2002年以”Ensure Deafness”來下標),引起軒然大波‧‧‧ 多數人對此決定表達反對,認為這對伴侶沒有權利決定一個未出生孩童的人生,特別是以一個殘疾的方式進入世界。但當事人卻認為他們的決定也是出於對孩子的愛與期待,與那些希望自己孩子生下來更聰明或更美麗的父母並沒有任何實質的不同。[4]

雖然這個議題並非與物理直接相關,但明顯地是因為生殖科技發展所來的新形態問題,是五十年前所完全無法想像的情形。這類型(包括生殖醫學、社群網路、人工智慧與物聯網等)的科技發展將社會(文化)、人生與哲學意義相連接,使得人類很難馬上判定是否真的帶來實質利益或是真的合乎道德的期待。其他的例子包括因為社群網路興起所產生的虛擬人際關係問題,人工智慧所帶來對文化藝術創作的影響,與物聯網發展所造成生活習慣的徹底變化,物我難分。因此更準確地說,此類型問題不只是在「該不該作」或「為什麼作」的倫理學問題,而是更逼使我們要需要面對「人是甚麼?」的形上學問題,也因此與宗教信仰有著無法切割的關連[5]。

◎第二種思考角度:新人文主義的回應

雖然二十世紀這些新科學技術的發展帶來了一些對哲學根本問題的挑戰,但仍有一群科學家不但不認為是反省檢討的時候,反而是更要推動在這類思想上的全面改變。最近二十年來因為演化生物學的發展,西方學術界已經開始更有組織的推動所謂「新人文主義」的運動:也就是以泛決定論物質科學的方法論為基礎,重新回應或解釋人文社會學科中的基本假設或問題,建立一個具有實證科學基礎的關於「人性」的理論。這一批科學家藉由結合認知神經科學、心理語言學、以及生物社會學等跨領域科學毫不客氣地提出模型來解釋包括「團隊組織」、「利他行為」、「藝術創造」、「宗教心理」等等人文社會議題。他們認為人沒有非物質性的靈魂(如果有的話,也只是一種派生(emergent)的現象),只是一種較為複雜的生物存有,沒有物質以外在本體論或目的論上的存在意義。

筆者以Steven Pinker為例,他是是舉世聞名的認知科學家暨心理語言學家。他說「我相信在博學知識和知識分子中間流傳著一套類似宗教的人性論,這理論包含一套關於心靈如何運作的假社以及靠這些假設維繫的價值觀。這理論有三部分,其一是「空白石板」說,認為人們並無與生俱來的稟賦或氣質,心靈完全由環境影響生成的。其二是所謂的「高貴野蠻人迷思」,主張邪惡的動機並非與生俱來,而是由腐敗的社會制度引起的。其三則是所謂的「軀殼中的靈魂」說,主張人類最重要的一部分適合我們的生物性無關的,他們能夠有經驗,能夠作抉擇,是不能用生理結構或演化的歷史解釋。但這三種說法越來越受到來次研究心靈、腦部、遺傳基因和演化的科學所挑戰。這樣的說法仍受到支持,原因在於他們在道德和政治上所起的提升作用,而不是有甚麼實證的理由。」[6]

由此可見,這些「新人文主義」的學者認為目前的科技發展對我們生活或倫理的影響還只是表面的。當科學將其研究對象轉向人的大腦結構與心智現象時,我們會發現其實生理或可控制的物質因素比我們所想像的更多地主宰了人類的思想與行為。人文學者傳統上想藉由靈魂的自由來肯定的人性尊嚴,但這可能只是自我安慰的政治正確(不忍搓破真相)。因此對人生的意義或存在若有甚麼「不舒服」之處,恐怕最可能的還是來自演化的缺陷,甚至可能透過後天的基因工程來修復。最後,既然「人也不過只是一種物質定律所主宰的生物」,其生命的意義就只有外在與其他萬物透過科學定律所連結的「關係性」意義,沒有任何內在「目的性」的意義[7]。

當然,這種「新人文主義」其實更可以說是一個披著人文主義羊皮的化約論。但與傳統的唯物論不同的是,這些科學家學習以比較溫和承認人性與心智仍有許多我們還無法了解的部分;即便最終都是物質或遺傳方面的因素,也並不代表可以簡單地化約。但從人文主義的傳統來看,這樣的「善意」還是無法迴避問題的本質,即便是他們當中對科學最為友善與肯定的一員。以跨領域的宏觀歷史論述聞名的猶太歷史學者哈拉瑞(Yuval Noah Harari),在其著名的《人類大歷史:從野獸到扮演上帝》一書中瀏覽了人類如何從猿猴演化為智人,發展出農業與各類文明,最後以科技能力改造環境、甚至讓人與機器連結,彷彿扮演了「上帝」的角色。但在全書的最後一段,他卻重新以歷史學家特有的反省思維為這樣的演進表達出深層的憂慮:「雖然現在人類已經擁有許多令人讚嘆的能力,但我們仍然對目標茫然,而且似乎也仍然感到不滿足‧‧‧擁有神的能力,但是不負責任,貪得無厭,而且連想要甚麼都不知道,天下至險,恐怕莫此為甚。」[8]

◎第三種思考角度:新科學哲學的類比

除了以上兩種分別是悲觀與樂觀的思考角度,筆者認為還有另一類型的方式是從物理科學的思維模式開始,透過思想類比[9]的方式來提供不同的觀察面向。為要解釋這部分,筆者需要先簡略介紹一下關於愛因斯坦的相對論。

前面有提過時間與空間是物理科學研究中所最重要基本直覺概念,甚至是哲學上先天綜合判斷的基礎。但是自從十七世紀的科學革命以來,現代物理學家並未投入這些哲學性的思辨,只是關注於其測量方式或測量結果之間的關係。其中愛因斯坦在1905年提出的狹義相對論劃時代的革命之一,讓我們知道兩個相互運動的座標系之間,其互相量測的時間與空間數值(當然也包括所有其他的物理量)是有所相對性的。只是這些相對性卻可以藉由一個確定的數學公式(羅倫茲變換)來作轉換。也就是,雖然量測到的物理量有所不同,但彼此間卻有確定的關係來對應,含蓄地保證某種絕對的存在,例如光在真空中的速度(慣性座標系內)。

到了1916年,愛因斯坦進一步完成了廣義相對論,指出時間與空間不但因著觀察者間的相對運動有所不同,更會因為重力而產生彎曲。此想法徹底顛覆傳統牛頓力學認為重力是來自兩個物體間的作用力的概念,而是以整個時間與空間的扭曲來解釋重力的現象。這個結果意味著,重力場可以類比於一個不斷加速中的座標系統(例如繞某個圓心作圓周運動的人),座標系統中每一個物質都會感受到「假力」(離心力)的作用。這使得住在山腳下(重力場強)的人會發現其時間流逝的速度會比住在山頂上(重力場弱)的人慢(當然,其差異極小以至於僅能靠最靈敏的原子鐘所測量)。事實上,這理論已經被許多天文觀測所證實,甚至也應用於如GPS衛星的時間校準上面。

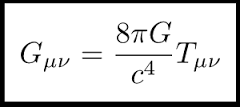

圖一:廣義相對論的愛因斯坦方程式。它是以二階張量(Second rank tensor)的形式表達,左方(Gμν)是描述時間與空間的彎曲程度,右方是一個常數(G是重力常數,c是真空中的光速)乘上質量與能量場的密度(Tμν).

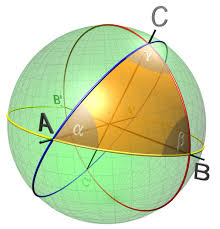

從數學上來說,廣義相對論中的愛因斯坦方程式可說是物理學史上最美妙卻又最複雜的公式。從美妙來說,它右邊是重力來源,左邊是時空彎曲的程度,實在難以再簡化;從複雜來說,這個二階張量其實有4×4共16組聯立的偏微分方程,除了極少數的情形以外是沒有解析解的(也就是說,難以用我們所熟知的函數來表達,只能用數值計算)。這裡所謂的「時空彎曲」可以約略用球面上非歐基里德空間來說明:雖然在時空中的某個局部來看,一切都是平的,是「自然」的(也就是我們所熟悉的歐基里德幾何,三角形內角和都是180o),但如果延展到大半個球面,我們就會發現從北極到赤道上兩個點所形成的曲面三角形,其內角和其實總是大於180o。這代表我們可以藉由測量所存在的時空當中的物理現象來決定出這個時空的「彎曲」程度,其來源就是指向一個質量(或能量)的不均勻分布。

圖二:球面上的三角形ABC,其內角和α+β+γ顯然大於180o。但是我們要注意,對這個球面而言,最重要的一點,球心,卻不在這個球面上。如何藉由局部的曲率性質來描述整體的形狀,正是非歐基里德幾何學的特色。

回到我們所熟悉的社會與人生,看看我們四週,會覺得一切都是那麼順利,平常,完全沒有意外,也完全可以預期,是個「平坦沒有彎曲」的世界嗎?還是說我們必須承認如社會學者所提醒我們的,這世界仍有許多不公不義的制度;又如古往今來的詩人所吟唱的,人生總有許多難解的悲歡離合。但詭異的是,我們卻又常在這樣扭曲的世界裡看過不少人性的光輝或彷彿來自永恆的盼望,正如這次桂冠獎講座的主題,「嚮惘」,所暗示的矛盾情結。雖然這些的感受在不同的價值觀中可能會有不同的解讀,但倘若可以將社會類比為空間、人生類比為時間,不同的生命價值觀或生存環境也就只是不同的物理座標系,卻仍可能反應出同一個事實:問題的根源不只是時空(人生與社會)之中不同個體間的關係(如牛頓力學所認為),而是說這些時空(人生與社會)本身就已經是扭曲的,才造成我們目前廣泛難解的現實。

因此,這個科學哲學上的思想類比重點已經不在於這個方程式該如何寫或如何解,而是提醒我們不能只在時空的現象界來處理,還要有另一個高於現象界的「維度」來俯視我們的人生與社會。只是這種「維度」所指向的並非在時間(人生)或空間(社會)之中的存有,可能反而像是如同圖二所示,是在那球面(由人生與社會所構成)以外,可能只有信仰才能達到的區域。

◎結論:宗教信仰提供人生內在目的性的意義

如果回到起頭所提到,那對同性伴侶「訂製失聰」的案例,我們就會發現這個因為新科技所帶來的挑戰,核心問題並不在於知識論或倫理學的層次,而是在哲學本體論上的挑戰。因此,這部分的困擾其實也不能簡單地被新人文主義的思想所處理。畢竟如果人類本身就只是一些物質,透過演化所產生的生物,訂製失聰與訂製天才本身只有生存能力上的差別,而無道德價值或本質上的不同。

面對這種科學與人文之間的尷尬衝突,或許我們可以選擇從以上的第三種思考角度來思考,將科學思維哲學化,因而放在一個思想類比而非終極主宰的角色。此時,我們發現其實人生與社會中這些「彎曲」、「迷惘」或「盼望」等(不管是否是因為新科技所出現),本身就是逼使我們面向那個超越經驗世界的存在維度。這不僅是利益衝突或是價值取向的問題,而是關於「人是甚麼?」或「人生的意義?」這個在新人文主義想要以「科學」來掩蓋,卻在我們內心無法迴避的問題。

或許宗教信仰的意義,就在此可以被凸顯出來。因為,科學知識與人文社會知識一樣,都只是告訴我們人類與物質世界、與他人或者與自己的種種外在性的「關係」(如人是如何由物質構成,如何與他人互動等等),但這些卻無法滿足我們對於人生的意義另一種「目的性」內在需求。而宗教信仰本身,就是要為我們這個充滿扭曲的人生(時間)與社會(空間)中,指出可能的超越方向。因此,宗教信仰對人生與社會不但有意義,而且是提供其內在目的性的意義,因而可結合科學、人生與社會,使生命更為完整豐滿。但是當然,我們也需要謹慎地承認,並非每一個宗教信仰都能夠與科學或哲學有這種批判性的互補,或是都能夠提供足夠豐富的內在目的性滿足。以上的思想類比因此也可以作反向應用,在未來科技發展的世界裡,為宗教信仰的界線提供了一個從科學哲思而來的善意觀點,例如:一個宗教如果「只有」使人心只關注於現世的利益(例如信XX就可得鑽石或房子),無法從現實的不滿中指出超越性的盼望,恐怕也只淪為社會文化的附庸,在科技發展的未來不再有引領人心的能力。

最後僅以印度詩人泰戈爾(1913年諾貝爾文學獎得主)的一篇詩篇與讀者分享。他以這朵花比喻自己,其目的是為供獻給那超越者而存在,因而勇敢地面對生命的挑戰:

摘下這朵花來,拿了去罷,不要遲延!

我怕它會萎謝了,掉在塵土裏。

它也許配不上你的花冠,但請你採折它,

以你手採折的痛苦來給它光寵。

我怕在我警覺之先,日光已逝,供獻的時間過了。

雖然它顏色不深,香氣很淡,請仍用這花來禮拜,

趁著還有時間,就採折罷。

── 泰戈爾《吉檀迦利》

[1] 筆者於2017/3/9因中華福音神學院曾劭愷教授(現為中國浙江大學哲學系教授)推薦,獲邀於台灣大學哲學所所舉辦的「第七屆台大學生哲學桂冠獎講座」中,針對「宗教信仰對社會與人生是否有意義?」這個題目給專題講座。此文是將演講內容改寫而成,並加上副標題「一位物理學者的觀點」。當時演講的投影片可見於以下網址:http://blog.udn.com/dawweiwang/95209482

[2] 一般人對於宗教信仰的看法是從其「功能」來看,例如常聽到的「宗教都是勸人為善」之類的話語。但顯然沒有一個宗教只是勸人為善,還需要提供更廣闊的信仰空間來論證善的定義、善的動力、或善的條件等等。本文並非以功能性的角度來看待宗教信仰的意義,而是希望以存在性的角度來思考。

[3] 先天綜合判斷是康德所引入,用來協調理性主義與經驗主義論述的重要概念。一般而言,在一個判斷敘述中,如果謂詞概念含蘊於主詞概念中,或我們藉由分析主詞即可獲得謂詞而形成一判斷,即為分析判斷,並不會增加新知,例如「烏鴉是一種鳥」。但如果謂詞概念不含蘊於主詞概念中,則稱為綜合判斷。綜合判斷大多數是後天的(例如「烏鴉都是黑的」),需要靠經驗的歸納而成立。但先天的綜合判斷是靠直觀而成立,不需要經驗的支持,例如「連結兩點間最短的線是直線」。

[4] 這部分的倫理學討論可見邁克‧桑德爾,《反對完美:科技與人性的正義之戰》(五南出版社)。

[5] 西方哲學除邏輯學以外,約略可以分為四個大領域,分別是形上學、知識論、倫理學與美學。約略可以分別用康德著名的四個提問來對應:人是甚麼(What is man)?我可以知道甚麼(What can I know)?我可以做甚麼(What ought I to do)?我能夠期望甚麼(What may I hope)?一般而言,宗教相關的哲學在近代已被劃入形上學的範圍,在康德以後被認為是無法以經驗形成理性的知識,卻又是無法避免的幽靈。

[6] 平克(Steven Pinker),「人性的生物學理解」,《新人文主義──從科學的角度觀看》(John Brockman編,聯經2008)

[7] 威爾森(Edward O. Wilson),《人類存在的意義:一個生物學家的思索》(如果出版社)

[8] 哈拉瑞(Yuval Noah Harari),《人類大歷史:從野獸到扮演上帝》(天下文化,2014)

[9] 類比(analogy,或譯為「類推」)是通過比較兩個相似的論述,將已知事物的特點推衍到另一方,但所比較的兩者不一定有實質上的關係。與邏輯演繹不同,其規範的有效性仍受限於其表意目標所需的準確度,但仍為科學或哲學在論述不可見事物時常用的方法。例如科學家常以太陽系的行星運動來類比電子繞原子核的運動,雖然這樣的圖像類比是不準確的(甚至違反物理定律的)。在文學上通常是以「比喻」的描述性方式呈現。

◎作者為清華大學物理系教授 http://phys.web.nthu.edu.tw/files/14-1275-58679,r3581-1.php?Lang=zh-tw