耶穌在十架為何大喊:「我的神!為什麼離棄我?」

【作者:Monica Augustine Chen】網路作家Ⅰ 2025.08.10

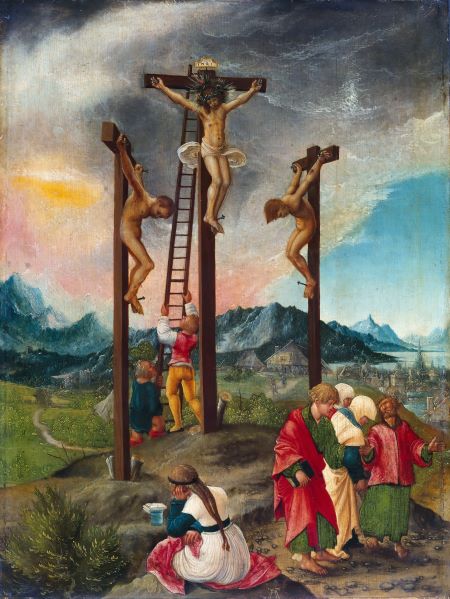

《耶穌受難》(Crucifixion),阿爾布雷希特·阿爾特多費(Albrecht Altdorfer),1526年。(圖片來源/WIKIPEDIA)

耶穌在十字架從巳初(早上九點)到申初(下午三點)這六小時共講了七句話,馬太與馬可只記載了被稱為「十架七言」的第四言:「我的神!我的神!為什麼離棄我?」(太二十七46、可十五34)

在此之前,耶穌說的第一句話是「為仇敵禱告」:「父啊!赦免他們;因為他們所做的,他們不曉得。」(路十三34)第二句話是「向悔改的罪人應許恩典」:「我實在告訴你,今日你要同我在樂園裡了。」(路二十三43)第三句話是「為心愛的人安排」:「(對他母親說)母親,看,你的兒子!(又對那門徒說)看,你的母親!」(約十九26-27)直到第四句話才「為自己深受的痛苦」發出呼喊與禱告[1]。

曾經有人質疑這句話是否真的出自耶穌之口,不過福音書作者顯然不太可能杜撰一句會讓耶穌的追隨者感到「尷尬」的話,因此我們相信這話必是耶穌「親口所說」[2]。

有些被釘十字架的囚犯會因難忍痛苦破口大罵,耶穌這喊叫則是表達他在十架上「被遺棄」這無比孤單的感受。不過,耶穌這句話依然讓不少人感到困惑,有人不免要問:耶穌對神失去了信心嗎?耶穌真的被神遺棄了嗎?

這句「我的神!我的神!為什麼離棄我?」表面上看起來像是對神「失望」的吶喊,但馬太與馬可都沒有理由去呈現一個耶穌「信心崩潰」的形象,更遑論這還是《馬可福音》中耶穌所說的最後一句話。

此外,耶穌在痛苦中仍稱神為「我的神」,說明了神雖然好像「不救」也「不聽」,「幫助遲遲不來」,「令其萬般失望」;他在完全無助下依然不放棄的向這位「與他立約」、應許要垂聽並拯救的神禱告,他在黑暗中的呼喊也表明了他「絕不離棄神」的決心[3]。

事實是,從「黑暗籠罩了整個大地」的「第六時(正午12點)」到耶穌大喊「我的神,我的神,為甚麼離棄我?」的「第九時(下午三點)」(可十五33-34,新漢語譯本),這「第九時」正是猶太人祈禱的時間。

因此,有不少學者認為耶穌這時不只是發出悲痛的哀鳴,他是故意引述《詩篇》二十二篇這首哀歌來表達受苦的義人全然信靠神的保護。因為這首哀歌雖以「痛苦地呼喊」開始,卻以「對神的拯救有堅定的信心」結束;換言之,雖以「絕望」開始,卻以「凱歌」結束。

如果耶穌不是相信神確實在那裏聆聽,且能拯救他,他又何必對一位「不在場」的神大聲呼喊呢?學者認為:耶穌使用《詩篇》二十二篇陳訴「所受的痛苦」與「悲慘的遭遇」,其實是「遠眺將來」來表達他對神的信心,相信「神定會為義人平反」;正如《詩篇》二十二篇24節所說:「因為他沒有藐視憎惡受苦的人,也沒有向他掩面;那受苦之人呼籲的時候,他就垂聽。」[4]

有人也指出,猶太人常以誦讀第一節經文代表整首詩篇,所以耶穌不是喊《詩篇》二十二篇第1節,而是在喊《詩篇》二十二篇這一整篇。一如我們所熟知的,這首詩有許多詞句逐字應驗在耶穌基督身上,如他「被眾人羞辱,被百姓藐視」(6節)、「犬類圍著我,惡黨環繞我;他們扎了我的手,我的腳」(16節)、「他們分我的外衣,為我的裡衣拈鬮」(18節)。

華神前院長賴建國博士除認為耶穌引用了《詩篇》二十二篇這一整篇,更表示「他們必來把祂的公義傳給將要生的民,言明這事是祂所行的」(詩二十二31),這「祂所行的」可譯為「祂所完成的」,所以是應驗了耶穌在十字架的最後一句話「成了」(約十九30)[5]。

舊約學者俞明義博士也說,耶穌在十字架這喊叫是表示「《詩篇》二十二篇在講我的故事」。他並認為,「地的四極都要想念耶和華,並且歸順他;列國的萬族都要在你面前敬拜。因為國權是耶和華的;他是管理萬國的」(詩二十二27-28)這全世界歸向祂的結果正是耶穌被釘十字架所成就的事;這一個人受苦、被拯救(復活)跟後面全世界轉向神連在一起,是一個故事;耶穌說:「你要了解現在的情況,你看《詩篇》二十二篇。」[6]

Moisés Silva博士主編的《新國際新約神學與釋義辭典》也指出:「多位註釋學者堅信,這一聲呼號要在整卷詩篇的語境中來看,並且認為這不是絕望的哭嚎,而是受苦義人的禱告,他仍然仰望神的護持,堅信自己必得平反。」[7]

戴維茲(Peter H. Davids)、布魯斯(F. F. Bruce)、柏饒齊(Manfred T.Brauch)博士合著的《聖經經典500問》也表示:「《詩篇》二十二篇開始雖是淒苦無依的呼喊,其實是信心和感恩的表達;實際上,祂是吟誦了整首詩篇來表達他的信心。」[8]

曾思瀚與鄧紹光博士同樣認為:「我們必須從整卷詩篇及這首詩的語境來詮釋這句話,這詩篇是以讚美神的公義作結。此時耶穌是感到每個人都離棄了他,連神也一樣;但他仍心存盼望,期待著神最終的公義。」[9]

不過,也有人持不同看法,如法蘭士(R.T.France)博士就認為,耶穌這句話是他意識到「不得不與神疏遠」而發出的「極度痛苦的嘆息」,不應把耶穌的話語與《詩篇》二十二篇中他沒有引用的部分聯繫起來;十字架受難的整個過程指的是《詩篇》二十二篇義人受苦難的部分,「不包括後來得神肯定」[10]。

卡森(D.A.Carson)博士也認為耶穌現在的呼喊反映的不是祂「完全的信心」而是「黑暗的絕望」,所以應該照字面的意思理解這句話:「耶穌意識到祂的父撇棄了祂。」對與父享有親密關係(太十一27)的耶穌來說,這樣的「撇棄」必定令他感到極度痛苦;這「分開」的目的與「被遺棄的呼叫」則是要向我們展現「世界的罪是多麼可怕」與「拯救我們的代價」[11]。

雖然我堅信耶穌在十字架上這呼喊絕不是「信心的崩潰」或「懷疑神的信實」,但耶穌既親口說出「我的神!為什麼離棄我?」,這表示他在十字架上遭神撇棄不顧是事實。不過,這不是因為耶穌罪有應得,正如保羅所說,耶穌是不知罪的;但因「神使那無罪的,替我們成為罪」(林後五21),神對人類的罪所生的「聖潔憤怒」和全部的咒詛都落在耶穌身上,這才使他跟父神「隔離」,經歷了最徹底的「被遺棄」並發出了這個遺棄的喊叫[12]。

「我的神!我的神!為什麼離棄我?」這痛苦的喊叫也與上下文「從午正到申初,遍地都黑暗了」(太二十七45、可十五33)有密切關係。從十二點到下午三點這關鍵時刻的黑暗有幾種可能的解釋,有人認為「在古代黑暗與哀悼相關」,有人指出「黑暗與偉人逝世也是相關的」,有人表示「黑暗是主的大日來到的跡象」;最可能的解釋是「黑暗是神審判的徵兆」,一如《阿摩司書》八9說:「到那日,我必使日頭在午間落下,使地在白晝黑暗」。

這遍地的黑暗象徵「神的審判」,因為耶穌在十字架上「取代了我們的位置」,他喝下了「神憤怒的苦杯」,面對那「本來是我們該受的審判」。正如《申命記》說:「因為被掛的人是在神面前受咒詛的。」(申二十一23)耶穌則是「為我們受了咒詛,就贖出我們脫離律法的咒詛」(加三13)。

至於父神為何離棄耶穌?答案在以賽亞先知所說的:「但你們的罪孽使你們與神隔絕,你們的罪惡使他掩面不聽你們。」(賽五十九2)罪能使罪人與神隔離。耶穌既「替代了罪人的位置」,就「承受了我們應受的刑罰」,這也是他為何在十字架上垂死之際感受到神「離棄」他,因「與神隔絕」而大聲呼喊的根本原因[13]。

問題來了,耶穌是否真的不知道神為何離棄他?其實,我們只要將神掩面不看他這場景連於客西馬尼園的禱告,就能明白耶穌當時為何有「不想接受這苦杯」的意念,又為何「憂愁起來,極其難過」、「心裡甚是憂傷,幾乎要死」(太二十六37-38)。因為他「最不想面對的就是神掩面不看他」[14]。

所以耶穌不是不知道為什麼,早在他傳道工作開始時,無罪的他就透過接受洗禮表達與罪人完全同列,自願上十字架更表示他願意承擔神對悖逆的罪人所施行的審判與刑罰;耶穌自然明白「耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上」(賽五十三6)的後果就是與神隔絕。

斯托得(John Stott)牧師就說:「他的呼喊是問句形式,並非因為他不知道答案,只因為他所引用的舊約經文本身乃是這種形式。」[15]換言之,耶穌所喊的這個「為什麼」不是求知性的提問,而是在極致痛苦與心靈破碎下真實情感的表達,是難以承受與父斷絕親密關係、出於被離棄沮喪感的吶喊。

另一個小問題是,父神是否真的「離棄」了祂的愛子?表面上,神確實因耶穌承擔世人的罪而離棄他,一如《申命記》所說:「那時,我的怒氣必向他們發作;我也必離棄他們,掩面不顧他們,以致他們被吞滅。」(申三十一17)

但從另一方面看,當耶穌在十字架上「被離棄、得不到幫助、經歷孤單與絕望」的同時,父神依然愛他。就像萊爾(J.C.Ryle,1816-1900)主教所說的:「即使在祂被離棄的時候,祂仍然是神的愛子,對於祂的受苦和所作所為,祂的父很是喜悅。因祂是為我們的罪,而不是為祂自己的罪受苦。」[16]

德國神學家莫特曼(Jurgen Moltmann)則從另一個角度說明了這既遺棄卻又不遺棄的弔詭,「交出他的父親是在無限的愛的悲痛中蒙受兒子之死」,「因為神不饒恕他的兒子,所以所有的罪人都被饒恕了;正是因為神遺棄了自己的兒子,為他們交出了他,所以他們不被神遺棄,儘管他們有罪。」「父親與兒子在遺棄裡最深刻地相互分離,與此同時,在他們的獻身中又最內在地合為一體」[17]。

探討至此,我們終於明白十架七言第四言這句「我的神!我的神!為什麼離棄我?」的重要性。我們不必排斥從《詩篇》二十二篇整篇的信息來理解這句話的進路,因為耶穌說過「摩西的律法、先知的書,和詩篇上所記的,凡指著我的話都必須應驗」(路二十四44),以「我的神!我的神!為什麼離棄我?」起頭的這首詩也確實更完整闡明了耶穌在十字架所成就「帶領萬國歸向祂」的意義。

不過,耶穌之所以被父神離棄在救恩論上最重要的意義還是在於「神對罪決不寬恕,祂會照著一切罪惡所應得的施行審判。我的罪應當受到最終的刑罰,並使我與神的同在隔絕,而我無法做任何事來除去我的罪。」「如果基督沒有滿足神的公義,那我就必須自己去滿足神的公義,如果基督沒有忍受神的憤怒,那我就必須永遠承受神的憤怒。」[18]

耶穌在十字架上的這吶喊,不是因他失去了信心,馬太也不會將這種絕望寫進耶穌的故事裡。因此,耶穌被神離棄唯一的原因是他自己說過的「捨命作多人的贖價」(太二十28、可十45),與神分離是「犯罪的代價」,耶穌則是「為其他人付上代價」[19]。

保羅把「不認識神」與「不聽從我主耶穌福音」的人所要受的刑罰形容為「永遠沉淪,離開主的面和他權能的榮光」(帖後一8-9),耶穌在十架所經歷「與父神分離」與那「痛苦的呼喊」,就是「替我們承受地獄的苦」[20]。耶穌是「代表著我們、取代了我們的位置、因為我們的罪被棄,好叫我們可以活著」,「我們得到饒恕,因為神拒絕失去我們,這就是神的公義」[21]。

結論就是,耶穌在十架上確實因「替我受刑罰」而被神離棄。從耶穌所喊的這句話,我當思想:「我們的罪必定是極其可怕的,且別無其他途徑可以公正赦免我們的不義,除了基督親自擔當之外。」「神的愛真是太奇妙,過於我們能想像。祂大可放棄我們,讓我們獨自收割作惡的果實,在罪中沉淪,但祂沒有這樣做。」真明白耶穌代替我付出這重價,就會成為您我「過成聖生活」的最強動因[22],也會立志「為主而活」,因「他是愛我,為我捨己」(加二20)。

[1] 焦源濂牧師,《基督生平(下)》,校園書房,1991,頁715。

[2] 孫寶玲博士,《馬可福音:福音之始》,明道社,2011,頁483-484。

[3] 唐佑之博士,《詩中之詩(第四集):祈禱詩》,香港浸信會神學院,2001,頁28。

[4] 大衛‧加蘭(David E.Garland)博士,《馬可福音(卷下)》,漢語聖經協會,2016,頁725。

[5] 賴建國博士,《舊約中的彌賽亞預言》,天道書樓,2013,頁348。

[6] 俞明義博士,〈俞博士主日學:馬可福音14:53-15:36:勝利與困惑〉,2015-03-08。

[7] Moisés Silva博士主編,《新國際新約神學與釋義辭典(第一冊)》,華神出版社,2022,頁771。

[8] 戴維茲(Peter H. Davids)&布魯斯(F. F. Bruce)&柏饒齊(Manfred T.Brauch)博士,《聖經經典500問:一套以提問出發的註釋書(新約篇)》,校園書房,2021,頁154-155。

[9] 曾思瀚&鄧紹光博士,《馬可福音:敘事鑑別與神學詮釋》,基道出版社,2016,頁424。

[10] 法蘭士(R.T.France)博士就認為《丁道爾新約聖經註釋:馬太福音》,校園書房,1996,頁450。

[11] 卡森(D.A.Carson)博士,《馬太福音》,美國麥種傳道會,2013,頁1093-1094。

[12] 莊劉真光師母,《解經叢書:馬太福音》,美國真光協會,2022,頁511。

[13] 大衛‧加蘭(David E.Garland)博士,《馬可福音(卷下)》,漢語聖經協會,2016,頁713-714。

[14] 黃漢輝博士,《與人同在的彌賽亞君王:馬太福音析讀(卷下)》,基道出版社,2016,頁232。

[15] 斯托得(John Stott)牧師,《當代基督十架:在21世紀重回救贖的原點》,校園書房,2021,頁89。

[16] 萊爾(J.C.Ryle)主教,《馬可福音釋經默想》,三聯書店,2016,頁312。

[17] 莫爾特曼(Jurgen Moltmann)教授,《被釘十字架的上帝》,道風書社,1994,頁321-323。

[18] 巴刻(J. I. Packer)&狄馬可(Mark E. Dever)博士,《祂替我受刑罰》,改革宗出版,2013,頁34-35。

[19] 海爾(Douglas R.A.Hare)教授,《解經講道註釋 :馬太福音》,台灣教會公報社,2010 ,頁373-374。

[20] 馬可•羅斯(Mark E.Ross)博士,《字字珠璣:細讀馬太福音》,改革宗出版有限公司,2019年,頁267。

[21] 侯活士(Stanley Hauerwas)教授,《馬太福音神學註釋》,基道出版社,2013,頁334-335。

[22] 斯托得(John Stott)牧師,《當代基督十架:在21世紀重回救贖的原點》,校園書房,2021,頁90-91。